Nach der Vorstellung der Bildtafeln zur Fernmeldetruppe Elektronische Kampfführung (EloKa) des Heeres (1957 — 2002) und zu den EloKa-Kräften in der Streitkräftebasis ab 2002 wird die Serie zu o.a. Bildtafelausstellung mit Anmerkungen zu den Bildtafeln über die Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr fortgesetzt.

Oberst a.D. Peter Uffelmann

Vorgeschichte der Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr

Die ersten Anfänge der Führungsdienste von Marine und Luftwaffe reichen bei der Marine bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. bei der Luftwaffe bis kurz vor das Ende des 19. Jahrhunderts zurück: Bei der Marine begann 1873 die Ausbildung von Telegraphisten für ihre Landstationen, die per Kabel zunächst noch an das Telegraphennetz der Preußischen Staatstelegraphie, ab 1876 an das der Deutschen Reichspost angeschlossen waren, während im Jahr 1897 erste militärische Versuche mit „Funkentelegraphie“ bei der Luftschifferabteilung in Berlin unter Nutzung von deren Ballonen und Drachen zum Ausbringen einer ca. 200 — 300 m langen Antenne den Anfang des luftgestützten Führungsdienstes markieren — auch wenn Letzteres zunächst noch der Informationsübermittlung des Heeres diente.

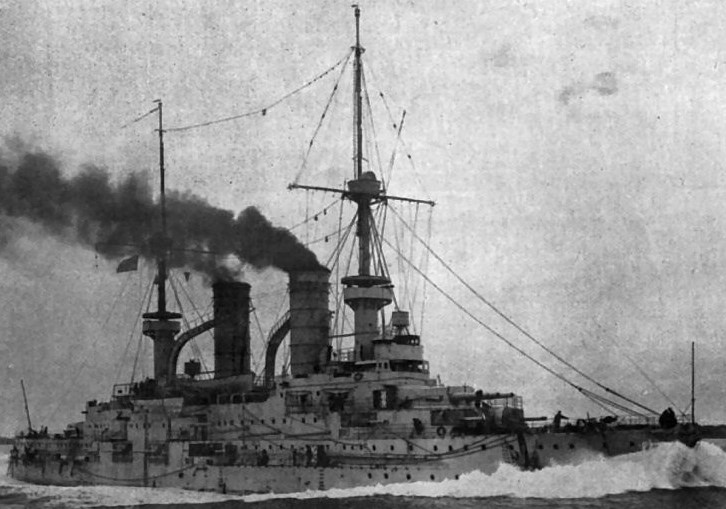

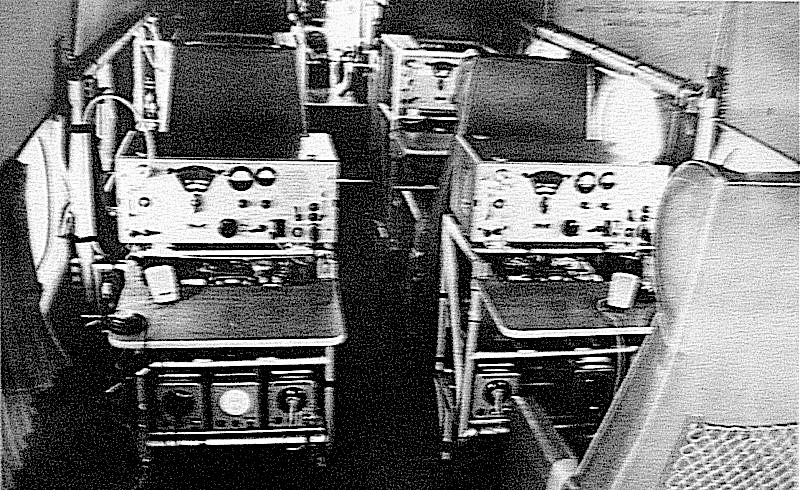

Die diesen ersten militärischen Versuchen mit „Funkentelegraphie“ vorangegangene Vorführung der Funkentelegraphie für Wilhelm II. im Jahr 1897 führte auch dazu, daß die Marine ab ca. 1898 begann, ihre Schiffe und Boote mit Funkanlagen auszustatten, während bis dahin weitgehend nur der optische Signaldienst (Signalflaggen — Winkspruchverfahren — Morseverkehr mit Scheinwerfern) zur Informationsübermittlung zu und zwischen Schiffen in See gedient hatte: Schon im Jahr 1900 wurde jedoch in der offiziellen Zeitschrift „Der Nauticus“ des Reichsmarineamtes das gute und sichere Arbeiten der Funkentelegraphie hervorgehoben sowie, daß mehrjährige praktische Erprobung bei der Marine ihre Brauchbarkeit erwiesen hat und so waren 1912 bereits 112 deutsche Kriegsschiffe (= 64%) mit Funktelegraphen ausgestattet. 1914 verfügten dann alle 175 Schiffe und Boote der Kaiserlichen Marine je nach Größe über Funkstationen mit mindestens einem oder mehreren Sendern(n) und „Marine-Universal-Zellen- und/oder Marine-Aptierter-Ticker-Zellen-Empfänger(n)“, wobei “Zelle” die damals gebräuchliche Bezeichnung für Kristalldetektor war.

Marine-Universal-Zellen-Empfänger „MUZE C 12“ (20 — 750 kHz) und Marine-Aptierter-Ticker-Zellen-Empfänger „MATZ II“ (30 — 750 kHz), Bilder: https://seefunknetz.de/muze.htm und https://seefunknetz.de/matz2.htm

Als Antennen wurden Reusen-Antennen1 an bzw. zwischen den Schiffsmasten genutzt.

Masten und Aufbauten eines deutschen Schlachtschiffs um 1905,

Bild: Wikipedia

Das Bedienungspersonal für Funkentelegraphiegeräte war dabei schon 1899 den „Werftdivisionen“2 zugeordnet worden, trug deren Uniform mit silberfarbenen Knöpfen sowie Mützenbändern — im Gegensatz zu den goldfarbenen des seemännischen Personals — und wurde als „Funker“ bezeichnet, welche ab 1910 an dem besonderen Ärmelabzeichen „Anker mit Blitz“ erkennbar waren. Ab 1910 wurde es zudem in der Funkmeisterlaufbahn mit den Dienstgraden „Funker“ und „Funktelegraphen-Maat“ zusammengefaßt, die im Laufe des I. Weltkriegs um den Dienstgrad „Funktelegraphenmeister“ im Deckoffiziersrang3 erweitert wurde.

Ab Herbst 1901 wurde in Flenburg-Mürwik zunächst auf dem Torpedoboot „Blücher“ — und wenige Jahre später auf dem Torpedoboot „Württemberg“ — eine Marine-Funkentelegraphie-Ausbildungsstätte eingerichtet sowie ein erster Funkentelegraphie-Lehrgang durchgeführt.

In allen Marine-Landstandorten an der Nord- und Ostseeküste entstanden zudem Küstenfunkstellen für den See-Land- und den Land-See-Funkverkehr: U.a. wurde ab 1905 die Küstenfunkstelle „Norddeich“ eingerichtet, mit der ab Sommer 1905, lange vor ihrer offiziellen postalischen Inbetriebnahme in 1907, die ersten Funkversuche zum See-Land- und Land-See-Funkverkehr durchgeführt wurden — in erster Linie zur sicheren Funkabdeckung des westlichen Bereichs der deutschen Bucht bis hin zum Ärmelkanal insbesondere für Kriegsschiffe.

Im April 1906 konnte dabei der Kleine Kreuzer „München“ die bakenartig ausgestrahlten Morsezeichen in bis zu 400 km Entfernung aufnehmen. Im Juli desselben Jahres wurde dann 600 km als maximal mögliche Empfangsentfernung erprobt. Weitere Reichweitentests durch die Herstellerfirma Telefunken ergaben, daß Morsezeichen der Knallfunkensender aus Norddeich auf 150 kHz selbst in über 1.600 Kilometer Entfernung noch zu empfangen waren.

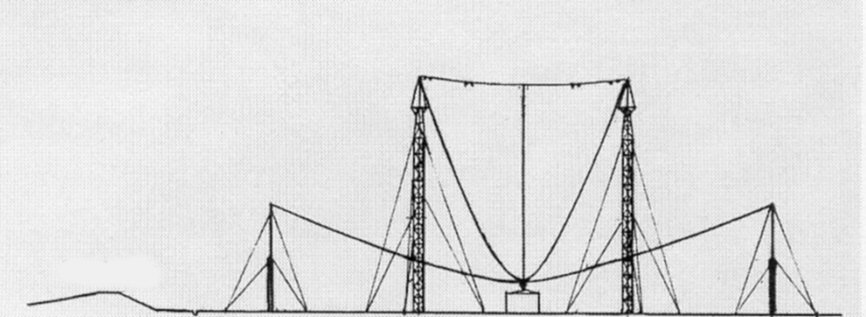

Bild 4: Rekonstruktion der ersten Antennen-Anlage in Norddeich 1906,

Quelle: www.pust-norden.de/gal_ndd_dt.htm

Nachdem man im Jahr 1907 die Antennenmasten um zehn Meter aufgestockt hatte, stellte man erneut Reichweitenrekorde mit Hörempfang über 2.200 km auf. Als technische Innovation wurden später in Norddeich zwei der 1908 von Telefunken entwickelten Löschfunkensender installiert, die mit 2,5 kW bzw. 10 kW sowie nochmals um 20 Meter erhöhten Antennen die maximale Reichweite auf mehr als 3.000 Kilometer abermals steigerten. Um 1912 herum begann man dann damit, Horizontal-Antennen zu testen und ergänzte nach erfolgreichen Versuchsreihen die bisherigen vertikalen Antennensysteme um eine fest installierte Horizontalantenne, mit der es in 1913 gelang, im Langwellenbereich ausgestrahlte Meldungen selbst in über 5.000 Kilometer Entfernung aufzunehmen.

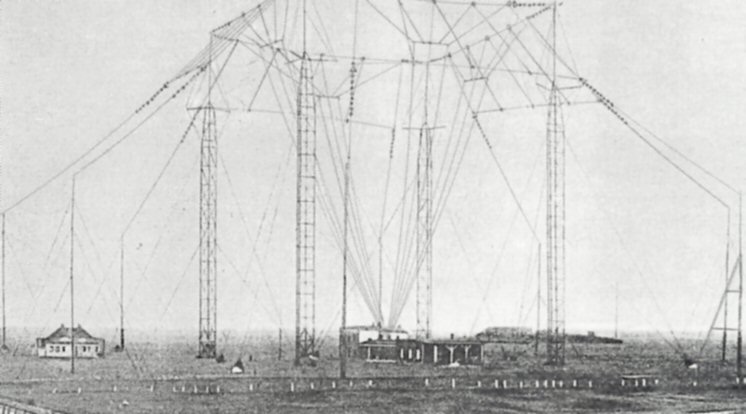

Norddeicher Langwellen-Antennenanlage (Foto um 1911),

Quelle: www.pust-norden.de/gal_ndd_dt.htm

Wenn die Marine Manöver durchführte, übernahmen Marine-Funker den Betrieb der Küstenfunkstelle „Norddeich“ vom sonst im Schichtdienst eingesetzten Reichspostpersonal, die dann zusätzlich noch durch Landwehr-Infanteristen aus Aurich gesichert wurde.

Etwa 1907/08 begann die Marine auch mit der Überwachung des Funkverkehrs der britischen Royal Navy, aber nicht um Einblicke auf chiffriertechnischem, geschweige denn auf taktischem oder operativem Gebiet zu gewinnen, sondern nur um den Stand der funktechnischen Entwicklung in der Royal Navy festzustellen und zu verfolgen — durchgeführt wurde dies von der Marine-Funkstelle auf Helgoland, dem Fischereischutzkreuzer „Zieten“ und einem zur Erprobung von Nachrichtenübertragung genutzten Fischdampfer — mit dem Ergebnis, d.h. den funktechnischen Erkenntnissen war man offensichtlich zufrieden, die Feststellungen allerdings, daß die Royal Navy ihren Funkverkehr weitgehend unverschlüsselt abwickelte sowie Rufnamen verwendete, die ähnlich wie deutschen gebildet wurden und verhältnismäßig leicht zuzuordnen waren, hätten jedoch zu denken geben müssen.

Funkaufklärung zur Gewinnung taktisch oder operativ nutzbarer Informationen hat die Kaiserliche Marine — wie offensichtlich auch die Royal Navy — demnach vor 1914 nicht betrieben und erst ab 1912, jedoch dann fortlaufend wurde der deutsche Admiralstab über die Ergebnisse der zwar nur in bescheidenem Umfang, aber systematisch betriebenen österreichisch-ungarischen Marine-Funkaufklärung gegen die italienische, französische und britische Marine im Mittelmeer informiert.

Nach den o.a. ersten militärischen Versuchen mit „Funkentelegraphie“ bei der Luftschifferabteilung im Jahr 1897 nahmen am Kaisermanöver 1900 erprobungshalber erstmals zwei bei der Luftschifferabteilung gebaute „Ballonstationen“ teil, da die seit Oktober 1899 neue Inspektion der (Heeres-)Telegraphentruppen jegliche Zuständigkeit für die „Funkentelegraphie“ ablehnte, und erzielten Reichweiten von bis zu 28 km. Auch am Kaisermanöver 1902 nahmen erneut versuchsweise zwei Ballon-Funkstationen der Luftschifferabteilung teil, diesmal zur Verbindung mit der zur Aufklärung eingesetzten Kavallerie-Division: Mit dem Morseschreiber wurden dabei Verbindungen bis auf zwei Tagesmärsche (bis zu ca. 45 km), mit dem Hörapparat auf drei bis vier Tagesmärsche (ca. 67 — 90 km) noch sicher hergestellt.

Da die Inspektion der Telegraphentruppen auch dann noch die Übernahme der „Funkentelegraphie“ in ihren Zuständigkeitsbereich weiterhin ablehnte, wurde daraufhin ab Oktober 1902 eine kompaniestarke „Funken-Telegraphenabteilung“ aus Freiwilligen und kommandiertem Personal beim Luftschiffer-Bataillongebildet.

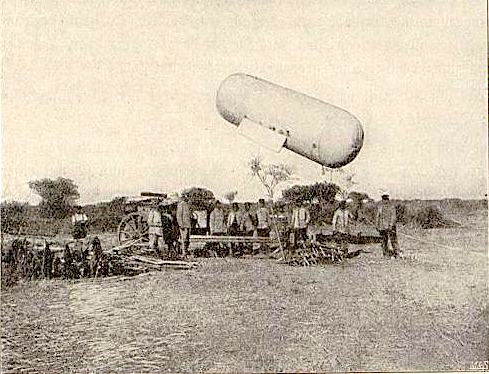

1903 erhielt das Luftschiffer-Bataillon die erste fahrbare, von 6 Pferden gezogene Ballon-Funkstation: In Marschlage wurde der Ballon, welcher die Antenne beim Betrieb etwa 200 — 300 m hoch hob, gefüllt über dem Fahrzeug transportiert — zu Einzelheiten siehe Post 9.

„Ballon-Funken-Station“,

Bild: Bildtafel 14

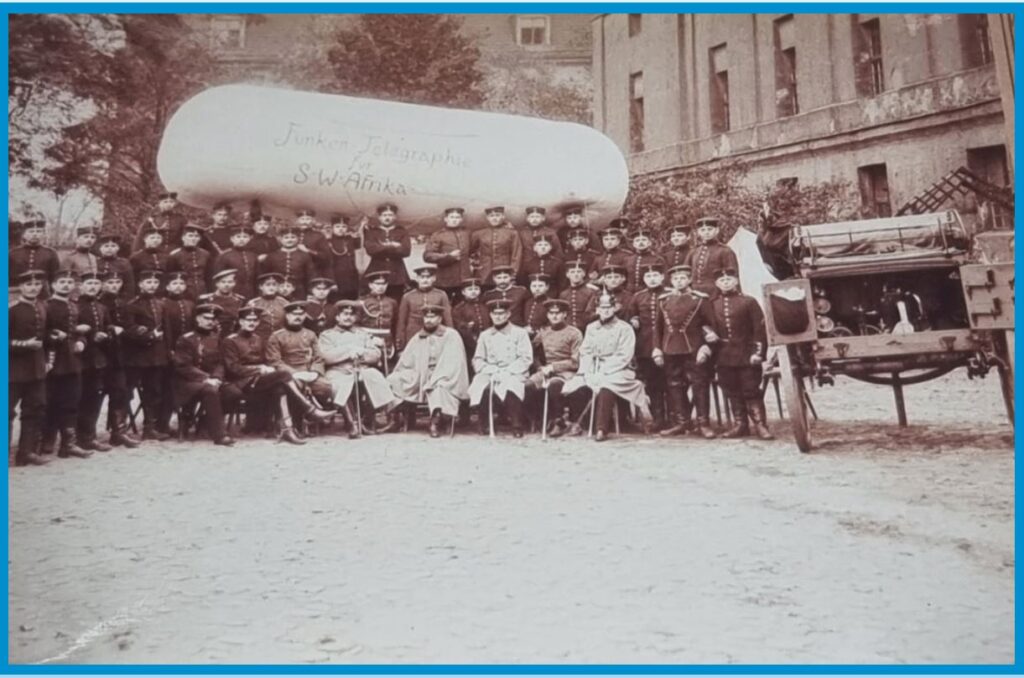

Im Rahmen der Verstärkung der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika (heute: Namibia) im Frühjahr 1904 zur Niederschlagung des Herero-Aufstands wurde ab Ende April — ergänzend zu den bereits dort vorhandenen stationären Funkstellen — auch ein „Detachement zur Bedienung von Funkentelegraphiestationen in Südwestafrika“ in Zugstärke aus Freiwilligen als Funken-Telegraphenabteilung „Südwestafrika“ beim Luftschiffer-Bataillon aufgestellt — zu Einzelheiten siehe Post 10.

Bild 7: Funken-Telegraphenabteilung „Südwestafrika“ ,

Bild: Bildtafel 15

Zu ihrer Ausrüstung zählten drei verlegefähige Funkstationen, wobei zur Anpassung an afrikanische Verhältnisse die Funkkarren mit acht Ochsen, die Funkwagen mit 20 Ochsen bespannt wurden — zu Einzelheiten siehe Post 10.

Bild 8: Ballon-Funkstation in Deutsch-Südwestafrika,

Bild: Post 10

Aus den Erfahrungen der Schlacht am Waterberg (zu Einzelheiten siehe Post 10) setzte man im Krieg gegen die Nama ab Ende 1904 insbesondere auf weitere Funkstationen: Um somit bei der Operationsführung flexibler zu sein, bekam die Funken-Telegraphenabteilung im Februar 1905 Verstärkung durch eine weitere Funken-Telegraphenabteilung, die weitgehend aus schnell angelernten Soldaten bestand, da das Luftschifferbataillon nicht genügend ausgebildetes Funkpersonal hatte. Nach einem längeren Marsch in den vorgesehenen Einsatzraum und nachfolgenden Instandsetzungsarbeiten war diese zweite Funken-Telegraphenabteilung erst ab Anfang Mai 1905 einsatzbereit.

Im August 1906 waren jedoch dann die großen Operationen der Schutztruppe im Nama-Krieg vorbei und es schloss sich ein Guerillakrieg an, der für die Funkstationen weniger Aufgabenfelder bot, da die Schlachtfelder klein und weit verstreut waren — Ende September 1906 erfolgte deshalb die Auflösung der 2. Funken-Telegraphenabteilung: Das Personal teilte man den Kompanien der Schutztruppe zu, das Material wurde als Gerätereserve in ein Funken-Telegraphiedepot abgegeben und bei Ende der Operationen in 1907 wurde das Gerät der beiden Funken-Telegraphenabteilungen in Windhoek gesammelt (zu Einzelheiten siehe Post 10).

Mit Unterstellung der „Funken-Telegraphenabteilung“ beim Luftschiffer-Bataillon ab Mai 1905 unter Telegraphen-Bataillon Nr. 1 endete vorerst die Vorgeschichte eines eigenständigen luftgestützten Führungsdienstes, aber bereits ab 1907 waren alle Luftschiffe des Luftschiffer-Bataillon mit Funkgeräten ausgestattet, mit denen ab 1910 Funkverkehr mit Bodenstationen durchgeführt wurde und wodurch schon sehr bald erkannt wurde, daß elektromagnetische Wellen nicht nur zur Übermittlung von Nachrichten geeignet waren, sondern auch zur Navigation: Etwa ab 1912 wurden deshalb Peilanlagen zur Orts- und Richtungsbestimmung von Luftschiffen eingesetzt, während dagegen die Nutzung von Funkgeräten in Flugzeugen bis 1914 aus dem Versuchsstadium noch nicht herausgekommen war.

Etwa ab 1915 aber konnte die deutsche Industrie leistungsfähige Funkempfänger und ‑sender für Flugzeuge bereitstellen, so daß ab Anfang August 1915 Boden-Bord- und Bord-Boden-Funkverkehr mittels Morsetelegraphie — ab 1918 auch Sprechfunk — möglich wurde, was rasch zunehmend immer mehr genutzt wurde. Im Zusammenhang mit der Schlacht um Verdun ab Ende Februar 1916 führte dieser zunehmende Funkverkehr der Aufklärungsflugzeuge, besonders aber der Artillerieflieger zur Feuerleitung zwischen den an Bord befindlichen Vorgeschobenen Beobachtern (VB) der Artillerie und ihren Gegenstellen am Boden — insbesondere beim Einschießen der Artillerie — im Juni 1916 zur Bildung einer eigenständigen „Fliegerfunktruppe“, für welche die Telegraphentruppe Funkpersonal bereitgestellt hatte und die auch die Funk-Weitverbindungen zu den gegen Großbritannien eingesetzten Luftschiffen sowie ersten Bombenflugzeugen betrieb und deren Positionen per Funkpeilung ermittelte. Ab Juli 1916 betrieb diese neue „Fliegerfunktruppe“ an der Westfront auch eine zentrale Organisation zur Warnung vor gegnerischem Fliegereinsätzen durch Erfassung des damit verbundenen Flugfunks und durch Ortung der mit Funkgeräten ausgestatteten gegnerischen Flugzeuge.

Mangels zentraler Koordination des Funkeinsatzes der „Fliegerfunktruppe“ mit dem der Telegraphentruppe kam es aber auch zunehmend zu gegenseitigen Störungen des jeweiligen Funkbetriebs, was während Sommer und Herbst 1916 zum sogenannten „Funkerstreit“ zwischen dem Chef der Feldtelegrapie sowie dem „Feldflugchef“ eskalierte, der Mitte November zunächst zur auch offiziellen Aufstellung der „Fliegerfunktruppe“ führte, aber im Folgejahr durch die OHL dann doch weitgehend zugunsten der Telegraphen-/Nachrichtentruppe entschieden wurde: Die „Flieger-Funktruppe“ blieb ab 1917 nur noch für Entwicklung und Beschaffung der Bordfunkgeräte verantwortlich, während die Verantwortung für die Bodenfunkgeräte der ca. 250 „Fliegerhafenstationen“ und den Funkbetrieb insgesamt der Nachrichtentruppe übertragen wurde. Im Januar 1918 wurde dann das gesamte Personal und Gerät der „Flieger-Funktruppe“ in die Nachrichtentruppe eingegliedert — zu Einzelheiten siehe Post 12 und 13. Damit endete auch die Vorgeschichte eines eigenständigen Führungsdienstes der späteren Luftwaffe in der Wehrmacht.

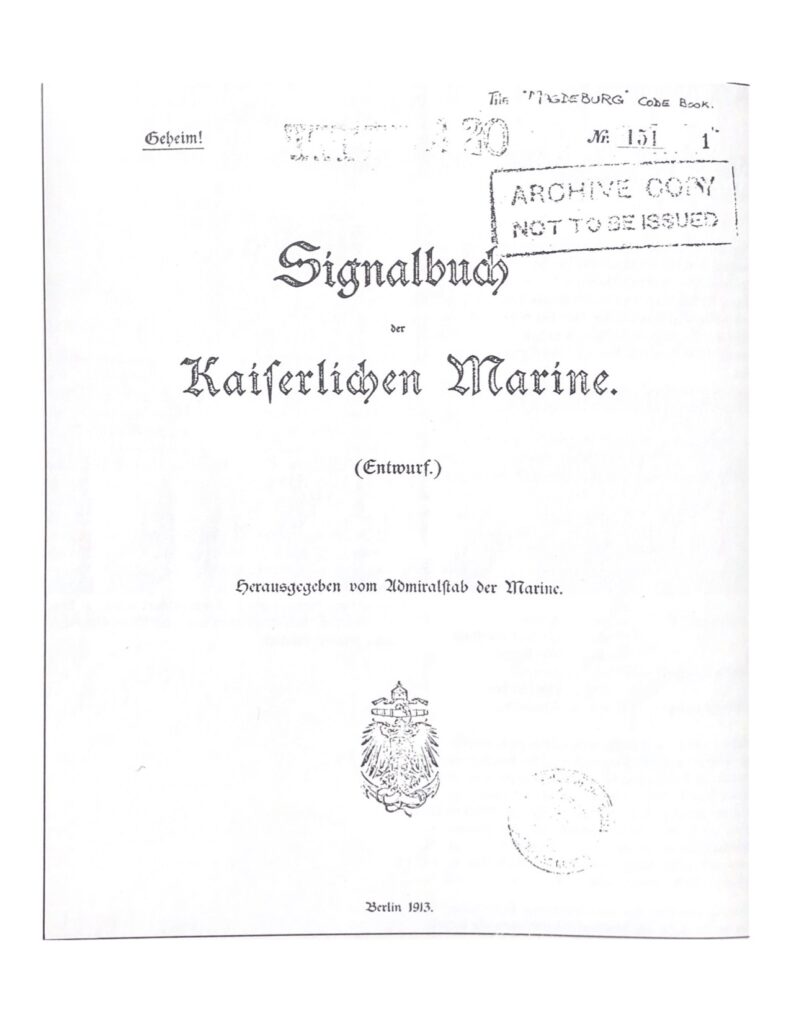

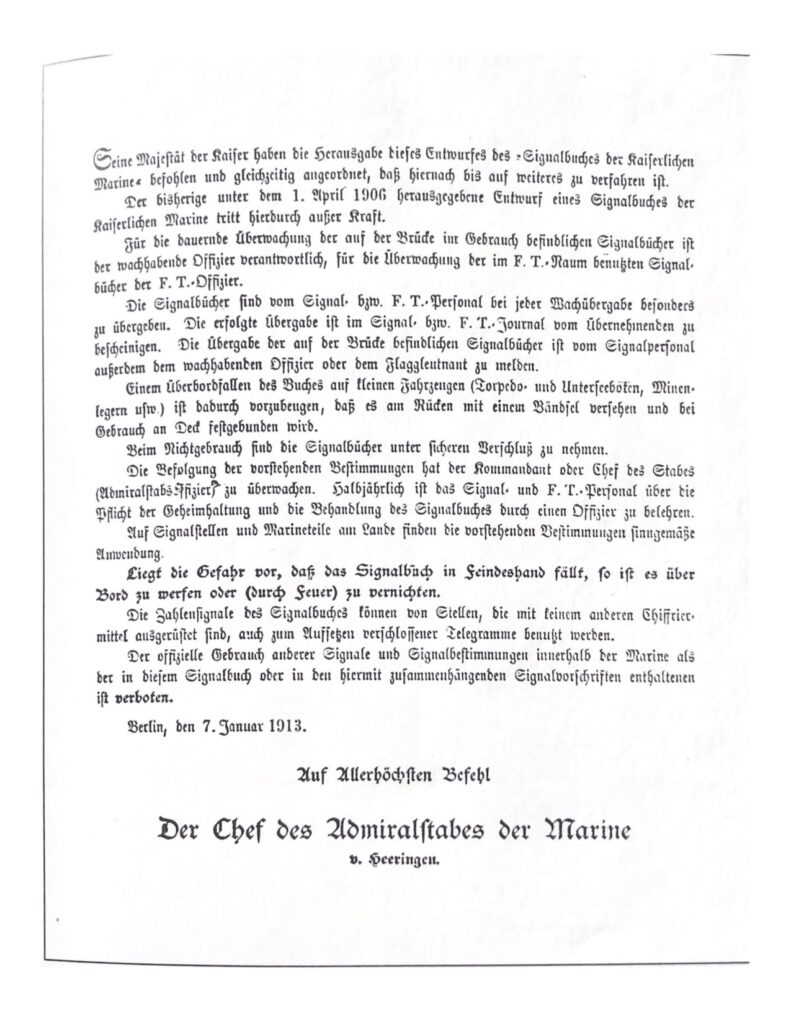

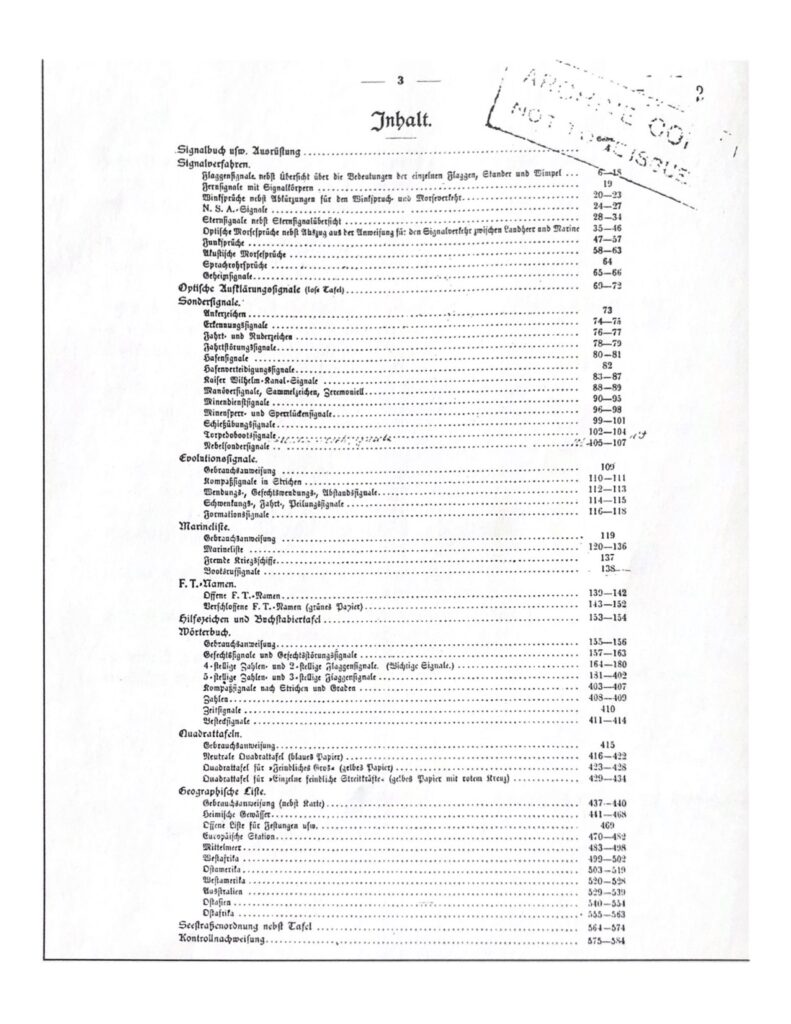

Im Bereich der Marine führten im August 1914 Navigationsfehler zum Aufgrundlaufen des Kleinen Kreuzers „Magdeburg“ im dichten Nebel bei der Insel Odinsholm/Odensholm/Osmussaar vor der Nordwestküste von Estland, so daß ein deshalb über Bord geworfenes, durch Bleideckel beschwertes Signal- bzw. Codebuch („Signalbuch der Kaiserlichen Marine“ = SKM) zur Codierung und der Kriegssignalbuchschlüssel zur Verschlüsselung u.a. des deutschen Marine-Funkverkehrs durch russische Marinetaucher geborgen wurden sowie ein weiteres SKM noch an Bord gefunden wurde, von denen eines dieser Signal- bzw. Codebücher an den britischen Marinenachrichtendienst und dessen Entzifferungsbüro für deutschen Marine-Funkverkehr („Room 40“) übergeben wurde, was diesem dadurch die Möglichkeit eröffnete, den deutschen Marinefunkverkehr durch Entzifferung der mit einem Buchstaben-Ersatz-/-Tauschverfahren („Monoalphabetische Substitution“) verschlüsselten und mit dem Signal- bzw. Codebuch codierten Funksprüche bis zur Neuordnung des Schlüsselwesens der Kaiserlichen Marine in 1917 mitlesen bzw. auch nach dem damit verbundenen Wechsel des Codebuchs aufgrund dessen unveränderter Systematik weiter entziffern zu können — mit im Weiteren teilweise katastrophalen Folgen für die Kaiserliche Marine, z.B. Versenkung der Masse des Ostasiengeschwaders (Panzerkreuzer „Scharnhorst“ und „Gneisenau“, Kleine Kreuzer „Leipzig“ und „Nürnberg“ sowie Versorger „Santa Isabel“ und „Baden“) Anfang Dezember 1914 im Seegefecht bei den Falklandinseln durch zwei überlegene britische Schlachtkreuzer, nachdem dieses durch einen von den Briten vorgetäuschten, angeblich deutschen Funkspruch dorthin gelockt worden war; Versenkung des Panzerkreuzers „Blücher“ Ende Januar 1915 beim Seegefecht auf der Doggerbank nachdem der deutsche Befehl zur dortigen Aufklärung über Funk durchgegeben worden war und am 31. Mai/1. Juni 1916 — nachdem die Ankündigung zum Auslaufen der gesamten deutschen Hochseeflotte über Funk durchgegeben worden war — sowie Versenkung des Schlachtkreuzers „Lützow“, des Schlachtschiffs „Pommern“ sowie von vier Leichten Kreuzern und fünf Zerstörern in der Skagerak-Schlacht, die dazu führte, daß der deutschen Hochseeflotte der Zugang zur nördlichen Nordsee und zum Nordatlantik verwehrt blieb sowie die britische Seeblockade aufrechterhalten werden konnte, auch wenn die britische Admiralität und die Führung der „Grand Fleet“ nicht immer Ergebnisse ihrer Marine-Funkaufklärung in so verwertbarer Form erhielten.

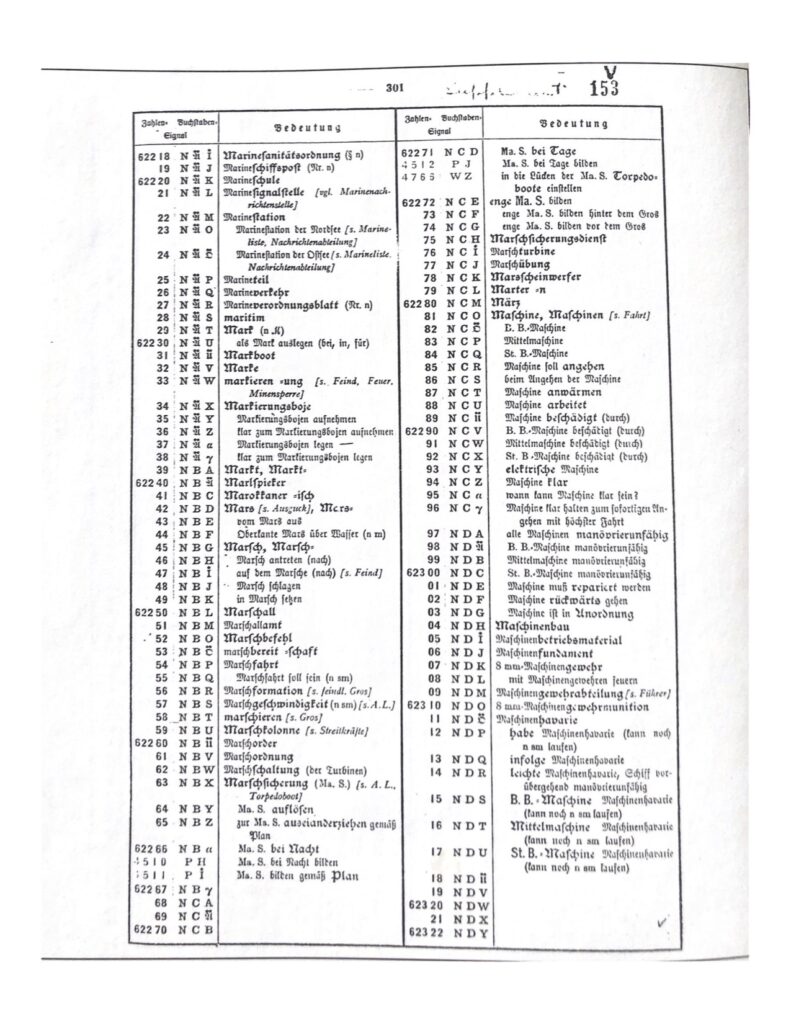

„Signalbuch der Kaiserlichen Marine“ von 1913 – Titelseite, Vorbemerkungen, Inhaltsverzeichnis und Auszug,

Bild: Quelle 23, Seite 120 — 122 und 128

Ab Kriegsausbruch, vielleicht auch schon während der vorausgegangenen Spannungstage betrieb die Kaiserliche Marine - wie offensichtlich auch die Royal Navy — nun auch „Funkaufklärung“, wozu vielleicht doch die Erkenntnisse aus der o.a. eigenen friedensmäßigen Funküberwachung der Royal Navy und die Ergebnisse der österreichisch-ungarischen Marine-Funkaufklärung beigetragen haben. Es gab allerdings zunächst noch keine zentral organisierte Marine-Funkaufklärung durch entsprechende Landstellen, sondern nur durch die Küstenfunkstelle Helgoland und von Bord der Schiffe aus — sozusagen mit „Bordmitteln“.

Die Ergebnisse dieser „Bord-Funküberwachung“ wurden zwar dezentral an Bord ausgewertet, aber nur im Sinne einer Betriebsauswertung, d.h. Umfang, Anzahl und Dringlichkeit der gegnerischen Funksprüche, Zu- oder Abnahme des gegnerischen Funkverkehrs, gegnerische Rufnamen und Frequenzen sowie Versuch der Standortfeststellung bzw. Entfernung der gegnerischen Funkstellen aufgrund der Lautstärke. Letzteres war jedoch ein höchst fragwürdiges Verfahren, da die Lautstärke nicht nur von der Entfernung, sondern u.a. auch von der Sendeleistung und den elektromagnetischen Ausbreitungsbedingungen abhängt, wodurch es in mindestens einem Fall — Verlust des Kleiner Kreuzers „Emden“ im Seegefecht mit dem überlegenen australischen Kreuzer „Sidney“ am 9. November 1914 bei den Kokos-Inseln im Indischen Ozean, mehr als 1.000 km westlich von Java bzw. Sumatra — zu verhängnisvollen Folgen kam.

Darüber hinaus wurde diese „Bord-Funküberwachung“ auch dazu genutzt, um die Wirkung eigener oder gegnerischer Störsendungen zu bewerten und ggf. die eigene Sendeleistung — soweit technisch möglich — entsprechend zu erhöhen.

Schon unmittelbar nach Kriegsbeginn kam es so Anfang August 1914 im Rahmen der Verfolgung der deutschen „Mittelmeer-Division“ — bestehend aus dem Schlachtkreuzer „Goeben“ und dem Kleinen Kreuzer „Breslau“ - durch britische Kriegsschiffe zu einem erfolgreichen Störeinsatz gegen Positionsmeldungen durch den britischen Leichten Kreuzer „Gloucester“, der Fühlung halten sollte, um ein Heranführen der übrigen britischen Kriegsschiffe zu ermöglichen und so die deutschen Schiffe abzufangen sowie zu versenken: Nachdem die Positionsmeldungen der „Gloucester“ zunächst durch die „Goeben“ nur überwacht worden waren, wurden sie ab einer für die Briten unerwarteten plötzlichen Kursänderung um 90° bei Nacht eine Stunde lang gestört, so daß es trotz mehrmaligem Frequenzwechsel der „Gloucester“ beiden deutschen Schiffen aufgrund des dadurch verursachten konfusen Lagebilds auf britischer Seite und der zeitlichen Verzögerung gelang, in die Türkei zu entkommen, wo sie auch später unter türkischer Flagge im Schwarzen Meer erfolgreiche Stör- und Täuscheinsätze gegen russische Schiffe durchführten.

Auch die „Dechiffrierstelle“ beim Kommando der Hochseeflotte (KdH) auf dessen Wohnschiff „Kaiser Wilhelm II.“ war wohl zunächst noch nicht in der Lage, gegnerische Funksprüche zu entziffern, da sich im deutschen Seekriegswerk „Der Krieg zur See 1914 — 18“ zunächst keinerlei Hinweise auf entzifferte gegnerische Funksprüche finden.

Immerhin war aber wohl die mit Funkverkehr verbundene Gefahr, durch gegnerische Funkaufklärung erfasst zu werden, nicht ganz unbekannt, da schon die ersten Operationsbefehle Anweisungen für Funkbeschränkungen enthielten, wobei ein Sendeverbot erstmals Mitte Dezember 1914 im Rahmen der deutschen Beschießungen an der britischen Ostküste angeordnet wurde.

Die Anfänge einer systematischen deutschen Marine-Funkaufklärung wurden erst ab Mai 1915 erkennbar, bei der dann im Zuge ihres über achtmonatigen Aufbaus landgestützte Marine-Funkaufklärungsstellen und neu geschaffene landgestützte Marine-Funkpeilanlagen eingesetzt wurden. Mit hierzu beigetragen hat die Erfassung von Funkverkehr der Royal Navy ab Mitte Mai 1915 durch eine Heeres-Funkstelle eines Kavallerieverbandes in Roubaix (Nord-Frankreich; nahe der belgischen Grenze) im Bereich des Armeeoberkommandos 6, der über das Große Hauptquartier an den Admiralstab weitergeleitet und zu dessen weiterer fachlicher, inhaltlicher Auswertung dort ein Marineoffizier angefordert wurde. Dieser traf im Juli 1915 ein, später folgten auch Marinefunker und schließlich wurde die dortige Funkstelle völlig von der Marine übernommen und verlegte dann nach Brügge/Brugge/Bruges (Westflandern in Belgien), was für Marinezwecke günstiger gelegen war, um danach im Zuge der inzwischen auch nach Norden ausgeweiteten Marine-Funkaufklärungsbereiche um Scapa Flow, nördliche Nordsee und Shetland-Enge bis Anfang Februar 1916 mit Teilen nach Neumünster zu verlegen, wo die neue „Beobachtungs- und Entzifferungs-Hauptstelle“ („B- u. E‑Hpt-Stelle“) der Kaiserlichen Marine aufgestellt und aufgebaut wurde — dies war die eigentliche „Geburtsstunde“ der deutschen Marine-Funkaufklärung.

Bei dieser teilweisen Verlegung nach Neumünster blieb in Brügge eine „B- u. E‑Stelle“ bestehen, die dem dort an der Westfront infanteristisch eingesetzten deutschen Marinekorps unterstellt wurde und an dieses sowie an die U‑Bootflottille in Flandern ihre Funkaufklärungsergebnisse aus dem Ärmelkanal und entlang der südlichen Ostküste von Großbritannien meldete. Die „B- u. E‑Hpt-Stelle“ in Neumünster — unterstützt durch eine „B‑Stelle“ in Tondern/Tönder (Nordschleswig im heutigen Süd-Dänemark) für die Marine-Funkaufklärung der britischen Hochseeflotte und an der nördlichen Ostküste von Großbritannien — meldete an Admiralstab sowie Kommando der Hochseeflotte. Der Ostsee-Kriegführung diente die „B- u. E‑Stelle“ in Libau/Liepaja (Kurland im heutigen Lettland; nur bis Ende 1917) und für die Marine-Funkaufklärung im östlichen Mittelmeer wurden in Skopje (damals Üsküb in Mazedonien) sowie für das mittlere und westliche Mittelmeer auf dem Dampfer „Wien“ in Pola/Pula (Istrien/Kroatien) drei weitere „B- u. E‑Stellen“ zur Unterstützung des U‑Bootkriegs im Mittelmeer eingerichtet, wobei es nicht bei der Aufklärung von britischem Marine-Funkverkehr blieb, sondern auch der französische, russische und dänische sowie schwedische, im weiteren Verlauf des I. Weltkriegs auch der italienische und US-amerikanische Marine-Funkverkehr einbezogen wurden.

„Beobachtungs- und Entzifferungsstellen“ der Kaiserlichen Marine in West-Flandern, Nord-Schleswig, Schleswig-Holstein und Kurland,

Graphik: Quelle 23, Seite 73

O.a. Erfassung von Funkverkehr der Royal Navy ab Mitte Mai 1915 durch eine Heeres-Funkstelle eines Kavallerieverbandes in Roubaix führte außerdem dazu, daß am 18. Mai 1915 erstmals ein — allerdings wohl unverschlüsselter - Funkspruch der Royal Navy dem in See befindlichen Chef der deutschen Hochseeflotte übermittelt werden konnte.

Erst am 27. Februar 1916 war dann die inzwischen aufgestellte „B- u. E‑Hpt-Stelle“ in Neumünster in der Lage, erstmals den Inhalt eines mit Sicherheit entzifferten Funkspruchs der Royal Navy an das KdH zu melden, dessen ganze Tragweite und Bedeutung allerdings wahrscheinlich noch nicht erkannt wurde, denn die Information wurde nicht an den betroffenen Hilfskreuzer „Greif“ weitergeleitet, welcher in der Folge durch britische Kreuzer versenkt wurde. Es bedurfte erst weiterer entzifferter Funksprüche, um im Stab des KdH durch Auswertung die Verläßlichkeit dieser neuen Quelle von Feindlageinformationen zu erkennen und daraufhin Maßnahmen einzuleiten.

In der Skagerak-Schlacht zwischen der deutschen Hochseeflotte und der britischen „Grand Fleet“ am 31. Mai/1. Juni 1916 ging am frühen Morgen des 31. Mai mit nur 40 Minuten Laufzeit eine sehr wichtige Meldung der „B- u. E‑Hpt-Stelle“ auf dem Flaggschiff der deutschen Hochseeflotte ein, daß zwei große britische Kriegsschiffe oder Flottenverbände mit Zerstörern aus Scapa Flow ausgelaufen seien. Eine zweite Meldung gegen Mittag besagte, daß die erfasste britische Wettermeldung für den Firth of Forth bisher nur bei Inseesein eines Flottenverbandes festgestellt worden waren — im Firth of Forth lagen die britische Schlachtkreuzerflotte, so daß der Chef der deutschen Hochseeflotte nunmehr von deren Auslaufen und Teilen der in Scapa Flow liegenden Grand Fleet ausgehen konnte. Während der Skagerak-Schlacht gelang es der deutschen Marine-Funkaufklärung dagegen nicht, die verschlüsselten Funksprüche der britischen Grand Fleet zu entziffern — dies geschah erst im Nachgang dazu. Erst am Morgen und Vormittag des 1. Juni ging aus entzifferten und an das KdH übermittelten Funksprüchen der Grand Fleet hervor, daß die britische Schlachtkreuzerflotte kehrtmachen sollte, wenn bis 09:30 Uhr nichts gesichtet sei und daß die Grand Fleet mit 20 sm/Std auf Nordkurs war, also den Rückmarsch angetreten hatte.

Auch der deutsche Marine-Funkverkehr bewährte sich in der Skagerak-Schlacht — im Gegensatz zum britischen — erstmals auch im großen Rahmen — der I. Weltkrieg hatte seine technische Entwicklung und seine Anwendung auf taktisch-operativer Ebene beschleunigt, so daß die „Funkentelegraphie“ zum wichtigsten deutschen Mittel der Nachrichtenübertragung auf See geworden war, wenn auch optische Signalmittel weiterhin eingesetzt wurden.

Um die im Rahmen der U‑Boot-Kriegführung immer größer werdenden Entfernungen mit Funk zu überbrücken, setzte man inzwischen erfolgreich getestete Langwellenverbindungen zwischen 167 und 250 kHz über die Maschinensender der Funkstation Nauen westlich von Berlin ein, die insbesondere nachts über Seewasser noch in bis zu ca. 5.000 Kilometer Entfernung empfangen werden konnten.

Insgesamt ist jedoch festzustellen, daß in der Kaiserlichen Marine die Flottenführung die Bedeutung der „Funkentelegraphie“ als neues Führungsmittel für die Einsatzführung von Schiffen und Booten in See- trotz der schnellen Einführung von Funkentelegraphiegeräten auf allen seegehenden Einheiten — in ihrer vollen Tragweite nicht erkannt hat, da zwar ihre Entwicklung und Einrüstung gefördert wurden, aber man sich mit den dazugehörigen Funktionsabläufen („Prozessen“) und der Integration dieses neuen Führungsmittels in den Führungsprozeß der Marine noch nicht beschäftigt hatte.

Die deutsche Marine-Funkaufklärung hat dafür, daß sie überhaupt erst seit Sommer 1915 bestand, insgesamt erfolgreich gearbeitet und die Führungsstellen der Kaiserlichen Marine fortlaufend mit wertvollen Feindlageinformationen versorgt, von deren Verläßlichkeit sich diese allerdings erst überzeugen lassen mußten: Nachteilig war dabei u.a. die räumliche Trennung zwischen der „B- u. E‑Hpt-Stelle“ in Neumünster und dem KdH in Wilhelmshaven gewesen.

Mit den bei Ende des I. Weltkriegs vorhandenen Röhrensendern und ‑empfängern verfügte auch die stark verkleinerte Reichsmarine ab 1919 über moderne und angemessene Funktechnik, die in den Folgejahren fortlaufend modernisiert wurde — z.B. wurde 1927 in Kiel-Holtenau/Friedrichsort die damals modernste deutsche Küstenfunkstelle mit 5- und 3‑kW-Sendern im Kurzwellenbereich (5 — 25 MHz) und einem 800-kW-Langwellensender eingerichtet.

Im Zuge des Wiederaufbaus und Vergrößerung zur Kriegsmarine in den 1930-er Jahren wurden Einheitsbordfunkstellen in ihre Schiffe eingebaut, auf ihren Schlachtschiffen sowie ‑kreuzern entstanden Nachrichtenzentralen und auf ihren kleineren seegehenden Einheiten — u.a. auch auf Landungsbooten sowie Hilfskreuzern — wurden kombinierte Lang- und Kurzwellen-Funkanlagen eingerichtet. Für die Verbindungen innerhalb eines Marineverbandes wurde Sprechfunkbetrieb über neu entwickelte UKW-Funkgeräte eingeführt, so daß alle ihre Schiffe und Boote auf dem neuesten funktechnischen Stand waren.

Aus Sicherheitsgründen wurde für den Kriegsfall das „Blindfunkverfahren“ festgelegt, bei dem Funksprüche zu genau festgelegten Zeiten mehrmalig ohne Empfangsbestätigung abgesetzt wurden, welches sich im II. Weltkrieg bis zu seinem Ende bewährte.

Durch Aufteilung der Befehlsstände und ihrer Ausstattung mit Nachrichtenmitteln wurde die Führungsfähigkeit der Kriegsmarine verbessert bzw. sichergestellt — so verfügte z.B. die Seekriegsleitung mit den Marinekommandos Ost- und Nordsee über verbunkerte Befehlsstellen in Mistroy und Sengwarden.

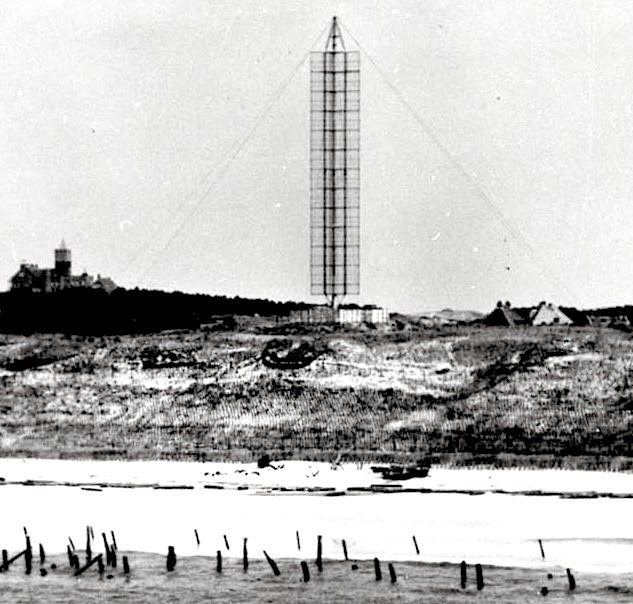

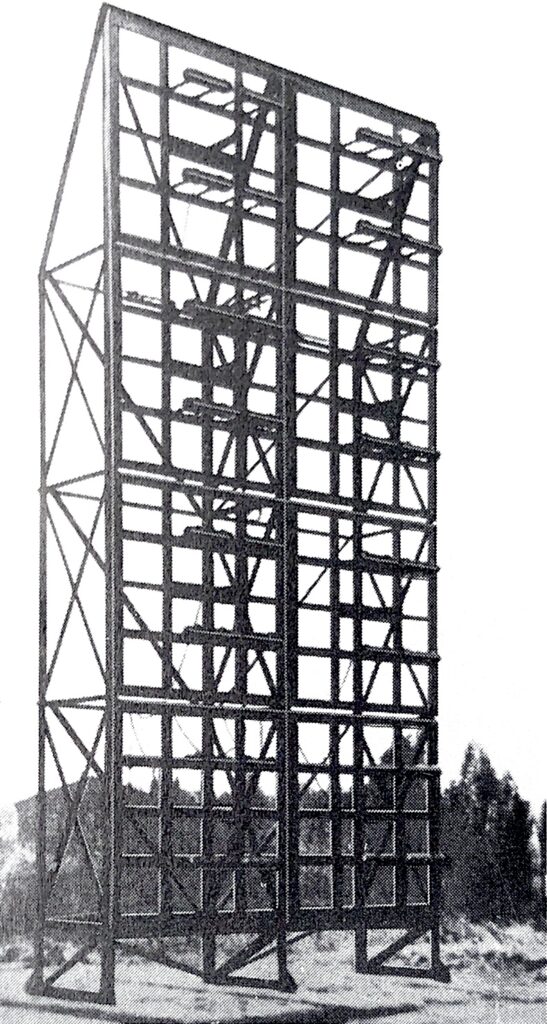

Die Erfahrungen aus dem I. Weltkrieg bei der U‑Boot-Kriegführung über sehr weite Entfernungen setzte man ab 1935 bei Planung und ab 1941 durch Bau des ferntastbaren 1‑MW-Längstwellen-Senders „Goliath“ (15 — 60 kHz) bei Calbe an der Milde (seit 1951: Kalbe an der Milde) in der Altmark um, der die bisherigen Längstwellensender in Nauen ersetzte und mit dem auf seiner Hauptfrequenz von 16,53 KHz ab 1943 U‑Boote weltweit auch in bis zu ca. 25 m Tiefe, mindestens aber auf Sehrohrtiefe (= 14,5 m bei U‑Boot-Typ VII) erreicht werden konnten.

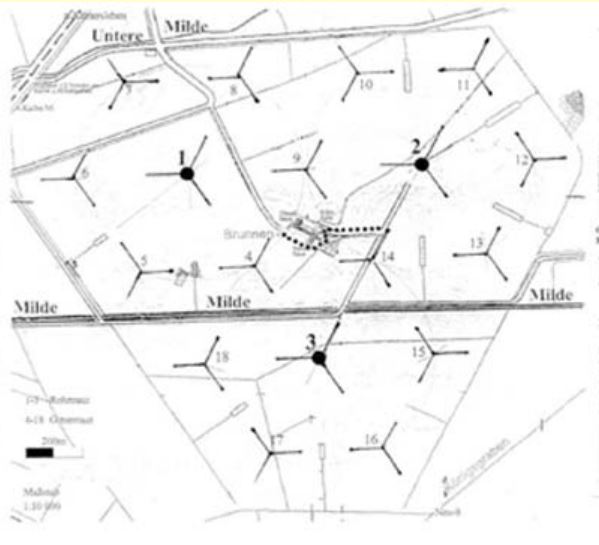

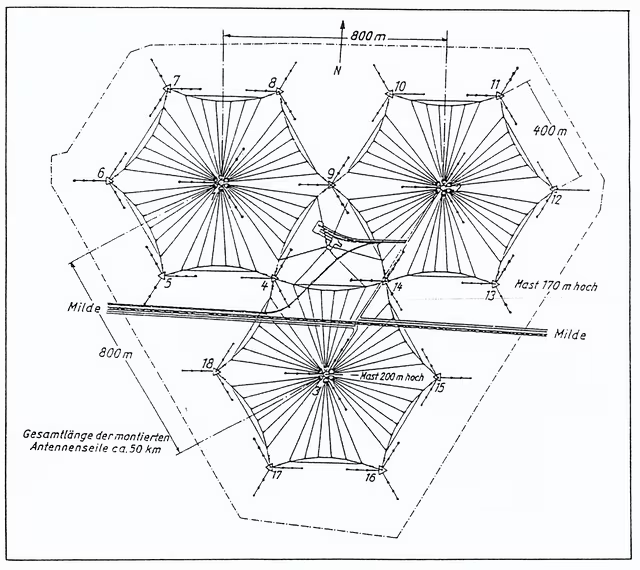

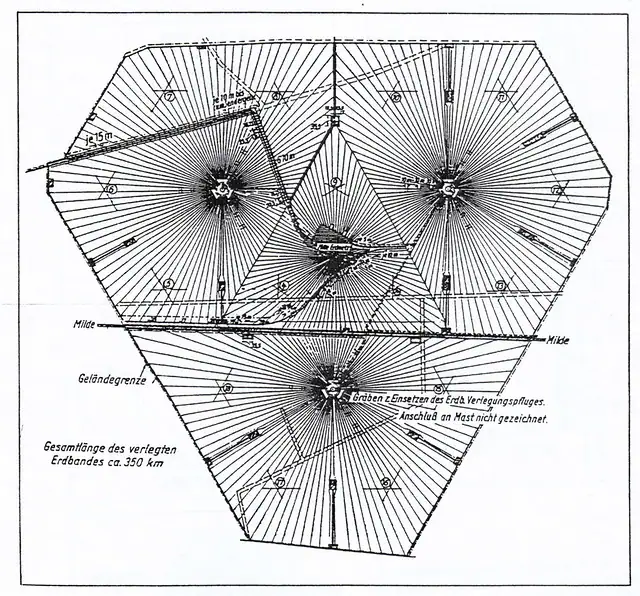

Längstwellen-Sender „Goliath“ — Lage des Antennenfelds bei Kalbe („Sechseck“ nordostwärts von Kalbe), Antennenfeld,

Antennenschema und Erdnetz bei Calbe

● – Zentraler Rohrmast (210 m)

Δ – Stahlfachwerkmast (170 m)

sowie Sendebetriebsgebäude in der Mitte des Antennenfelds und Antennen am heutigen Standort bei Nischni Nowgorod ca. 400 km ostwärts von Moskau,

Bilder und Graphiken: https://de.wikipedia.org/wiki/Goliath_(Funk) und www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/verlauf/laengstwellensender-goliath-u-boot-kalbe-milde-altmark-russland-100.html

1934 wurde in einer Studie über u.a. den „Funkbeobachtungsdienst“ (= Funkaufklärung) der Kaiserlichen Marine ihr angeblich „sehr dürftiges“ Gesamtergebnis im I. Weltkrieg (siehe oben: !?) veröffentlicht, wobei auch die fehlende Eingliederung des (Marine-)Nachrichtendienstes in den Admiralstab und die geringe Sicherheit der deutschen (Marine-)Funkverfahren bemängelt wurden. Nachdem die Reichsmarine bereits 1926 eine modifizierte Version der kommerziellen elektromechanischen Schlüsselmaschine ENIGMA‑C eingeführt hatte, war eine Folge dieser Studie nun die Einführung einer verbesserten ENIGMA‑M ab 1934 auch bei der Kriegsmarine (zunächst ENIGMA-M1, die nahezu baugleich als ENIGMA I bereits ab 1930 beim Reichsheer genutzt wurde; ab 1938 ENIGMA-M2, ab 1940 ENIGMA-M3 und ab 1941 ENIGMA-M4), welche jedoch bei weitem nicht so sicher war, wie man in der Kriegsmarine bis zum Ende des II. Weltkriegs glaubte und wie auch noch bis in die 1970-er Jahre von deutscher Seite behauptet wurde, bis dann die britischen „ULTRA-Veröffentlichungen“ das Gegenteil bewiesen.

ENIGMA-M4,

Bild: Wikipedia

Dagegen wurde das Marine-Nachrichtenwesen lange nicht als Funktion und Bestandteil der Führung in der Kriegsmarine erkannt — erst 1941 wurde es zentral in der Führung des Marinenachrichtendienstes im Oberkommando der Marine zusammengefaßt und in der Seekriegsleitung dem Marinenachrichtendienst unterstellt: Erst im Laufe des II. Weltkrieges sollte es eine Gliederung finden, die seiner Bedeutung für die Seekriegsführung gerecht wurde.

Dies betrifft auch die Marine-Funkaufklärung, deren Tätigkeit bei Kriegsende 1918 eingestellt worden war und deren „B- u. E‑Stellen“ sämtlich aufgelöst worden waren: Aber bereits Ende April 1919 hatte wieder eine „Zentralstelle für den Beobachtungs- und Entzifferungsdienst“ ihre Arbeit diesmal in Berlin am Sitz der Marineleitung aufgenommen — allerdings mit zunächst nur neun Mitarbeitern. Ab Herbst 1929 war sie dann jedoch für mindestens drei Jahre nach Kiel verlegt worden, um die Ministerialzulage einzusparen (!), kehrte aber spätestens Ende 1933 nach Berlin zurück und wurde als selbständiges Dezernat, später Gruppe „Funkaufklärung“ mit einer friedensmäßigen Personal-Sollstärke von 110 in die Marine-Nachrichten-Abteilung der Marineleitung - später in der Abteilung „Marine-Nachrichtendienst“ in der Seekriegsleitung — eingegliedert, verfügte aber 1936 erst über eine Ist-Stärke von ca. 30 und hatte selbst bis zum Beginn des II. Weltkriegs in 1939 ihre o.a. Soll-Stärke noch bei weitem nicht erreicht.

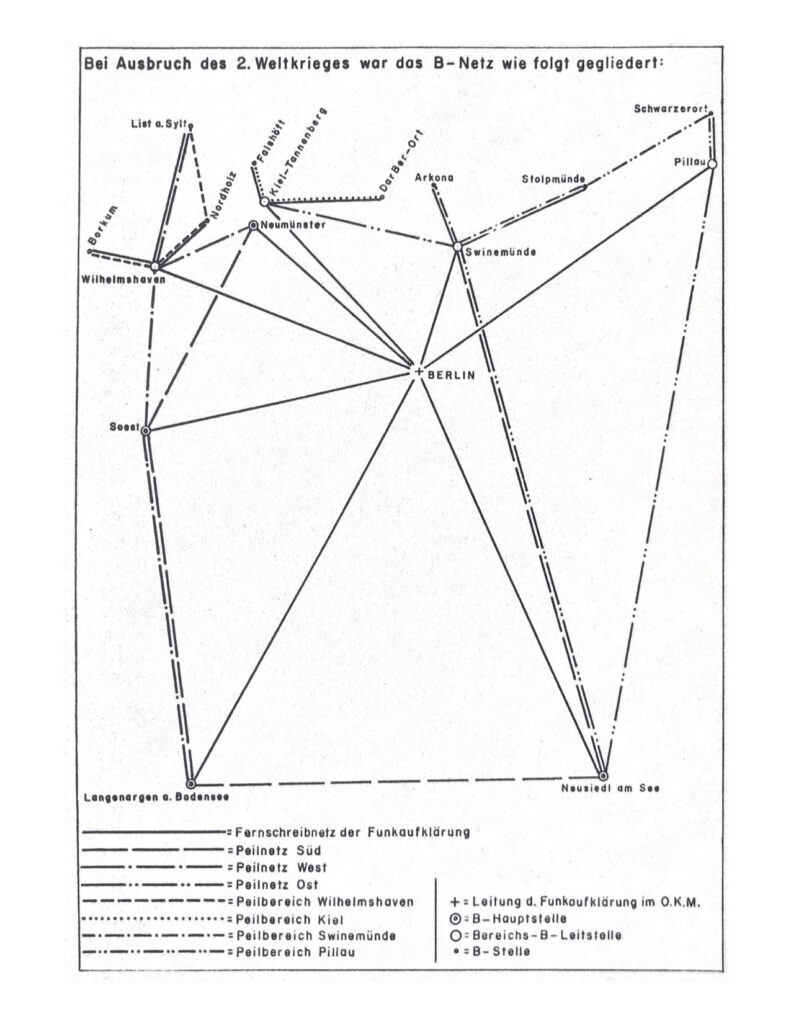

Als 1920 die Marine-Funkaufklärung wieder in größerem Umfang aufgenommen werden sollte, standen hierfür zunächst die vielen, aufgrund der nur sehr kleinen deutschen Seestreitkräfte relativ „beschäftigungslosen“ Küstenfunkstellen in Borkum, Wilhelmshaven, Nordholz und List an der Nordsee sowie Falshöft, Neumünster, Kiel, Arkona, Swinemünde, Stolpmünde und Pillau für die Ostsee zur Verfügung, wobei deren geographische Lage allerdings — insbesondere für Funkpeilungen/-ortungen — eher ungünstig war. Deshalb wurde 1925 eine nun sogenannte Marine-Funkstelle in Villingen/Schwarzwald eingerichtet, aufgrund ungünstigerer Empfangsbedingungen als erwartet jedoch 1926 nach Landsberg/Lech verlegt, um 1936/37 ihren endgültigen Standort in Langenargen am Bodensee zu finden.

Neben einer weiteren Marine-Funkstelle in Soest ab 1936 zur Verbesserung der Funkpeilmöglichkeiten nach Westen wurde nach der Okkupation von Österreich ab 1938 eine dritte Marine-Funkstelle im Inland in Neusiedl am See eingerichtet.

Bild 21: Marine-Funkaufklärungsnetz zu Beginn des II. Weltkriegs,

Graphik: Quelle 10, Seite 80

In den Jahren bis zum Beginn des II. Weltkriegs wurden durch dieses „Netz“ der deutschen Marine-Funkaufklärung vor allem der Routine-Funkbetrieb, aber auch der Funkbetrieb bei allen größeren Manövern insbesondere der britischen, französischen und russischen Marine erfasst und ausgewertet, so daß bedeutsame Rückschlüsse auf deren Funkverfahren sowie Ausbildungsstand, operative Absichten und taktische Führung möglich waren.

Aufgrund der gemäß Versailler Vertrag nach dem I. Weltkrieg verbotenen deutschen Luftstreitkräfte entfiel auch die Notwendigkeit einer „Fliegerfunktruppe“ und Angelegenheiten des Flugfunks (Boden-Bord-Funkverbindungen sowie Flugnavigation und ‑sicherung) wurden durch die Heeresnachrichtentruppe offiziell nicht bearbeitet, inoffiziell aber wurden durchaus Maßnahmen zum Wiederaufbau einer „Fliegerfunktruppe“, u.a. durch Ausbildung von Bordfunkern im sowjetischen Ausbildungszentrum Lipezk im Rahmen der geheimen Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten Armee sowie durch getarnte Entwicklung von Flugfunkgeräten bei der deutschen Luftfahrtindustrie, eingeleitet.

Nach Wiedererlangung der (zivilen) „Lufthoheit“ im Jahr 1926 sowie Wiederaufnahme des zivilen Luftverkehrs in Deutschland wurde zunehmend seine Überwachung und Steuerung aktuell, was 1927 zum Aufbau einer Zentralstelle für Flugsicherung im Reichsministerium für Verkehr führte, die u.a. für den Boden-Bord-Funkverkehr zur Übermittlung von Standort- und Wettermeldungen, den Flugpeildienst sowieLandefunkverfahren für Verkehrsflughäfen bei schlechtem Wetter zuständig wurde, wobei sich eine Reihe von Überschneidungen mit entsprechenden militärischen Aufgaben und Regelungen abzeichneten.

Im Rahmen der Ernennung von Hermann Göring zum Reichskommissar für Luftfahrt im Februar 1933 wurde die Zentralstelle für Flugsicherung in Reichsamt für Flugsicherung umbenannt und diesem unterstellt sowie im November 1934 in Reichsamt für Wetterdienst umgegliedert und die Flugsicherung in das inzwischen gebildete Reichsluftfahrtministeriums (RLM) ausgegliedert, wo ihre Leitung beim Amt für zivile Luftfahrt lag.

Im RLM war bereits seit Ende April 1933 unter Leitung von Major, ab 1934 Oberstleutnant Wolfgang Martini4 zunächst als „Luft-Nachrichtenverbindungs-Offizier“, später als Leiter der Abteilung „Nachrichtenverbindungswesen“ (NVW) mit dem zunächst noch geheimen Wiederaufbau einer „Fliegerfunktruppe“ für Bordfunkverbindungen sowie militärische Flugsicherung begonnen worden, die zunächst noch durch Uniformen des Deutschen Luftsport-Verbandes (DLV) bzw. der „DLV-Fliegerschaft“5 getarnt war, welche jedoch 1935 mit geringfügigen Änderungen in Form von militärischen Dienstgradabzeichen durch die Luftwaffe übernommen wurden.

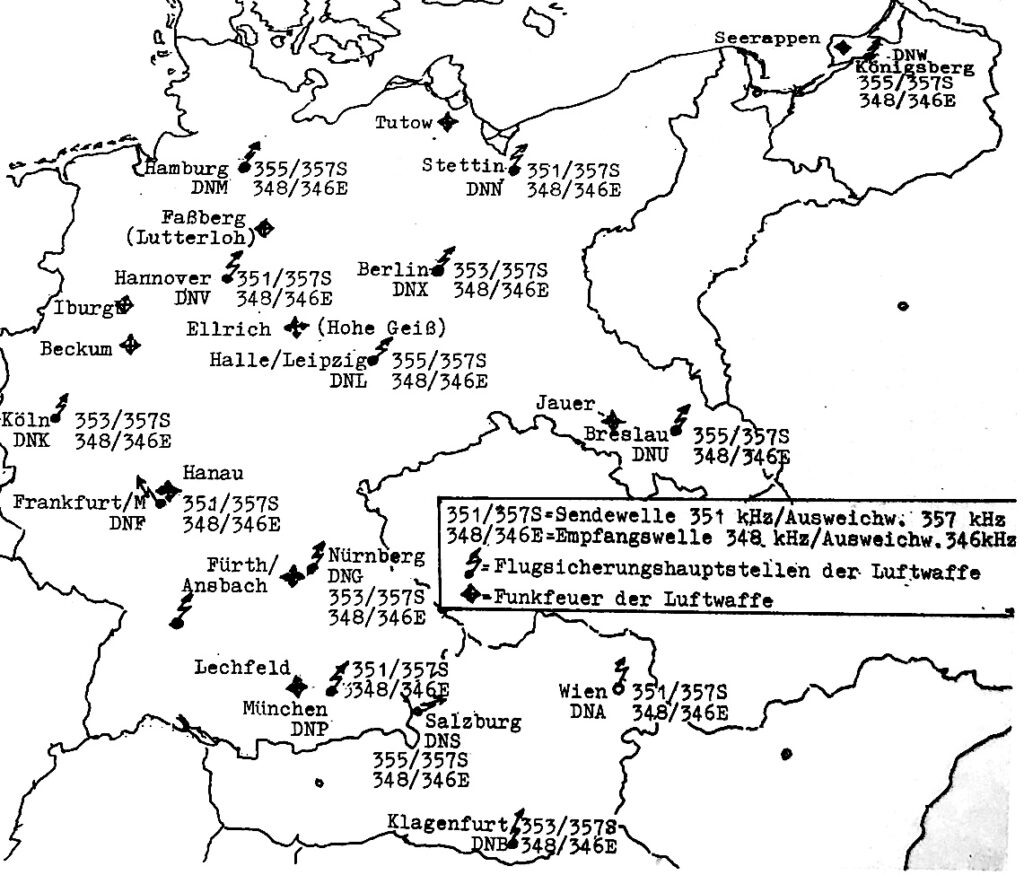

Ab 1934 wurde im Zusammenhang mit dem zunächst noch verdeckten Aufbau der Luftwaffe und unter Abstützung auf das Fern-Leitungsnetz der DRP begonnen, ein Luftwaffen-Grundnetz und mehrere ‑Sonder-Nachrichtennetze in Form von raumdeckenden Gitternetzen mit Vermittlungen aufzubauen, die alle über 200 Fliegerhorste, Stäbe, Kommandobehörden und sonstigen Dienststellen der Luftwaffe im 24-Std-Dauerbetrieb über luftwaffeneigene Nachrichtenverbindungen erreichbar machen sollten. Darüber hinaus begann 1934 auch das Herstellen von Flieger-Funkverbindungen für Boden-/Boden‑, Boden-/Bord- und Bord-/Boden-Verbindungen, Flugsicherungsverbindungen sowie Flugmeldeverbindungen – zur militärischen Flugsicherung wurden außerdem durch die „Fliegerfunktruppe“ auch Langwellen-„Funkfeuer“ für Funklandeverfahren, Funkpeilstellen und Wetter-Funkstellen auf den Fliegerhorsten eingerichtet und betrieben.

Bild: Quelle 27, Seite 65

Ab der offiziellen Bekanntgabe der Bildung einer deutschen Luftwaffe im März 1935 wurde die bisherige „Fliegerfunktruppe“ als Luftnachrichtentruppe (LnTr) bezeichnet und bildete neben der Fliegertruppe und der Flakartillerie die dritte Truppengattung der Luftwaffe außer den Luftwaffen-Erdkampfverbänden (u.a. Fallschirmjägertruppe und Luftwaffen-Felddivisionen). Den Stamm ihres Offizierskorps bildeten dabei 15 aktive Offiziere der Heeresnachrichtentruppe, die zur Luftwaffe wechselten.

Auf regionaler Ebene der „Luftkreise“ bzw. der späteren „Luftgaue“ (analog zu den „Wehrkreisen“ des Heeres) wurden anfangs LnKp für Fernsprech‑, Fernschreib- und Funkbetrieb sowie für Funkhorchdienst, zum Ausbau von NachrVbdg und zur Flugsicherung auf den zugehörigen Fliegerhorsten aufgestellt, die später zu LnAbt und schließlich zu LnRgt ausgebaut wurden, wobei ihre grundsätzlichen Aufgaben dieselben blieben.

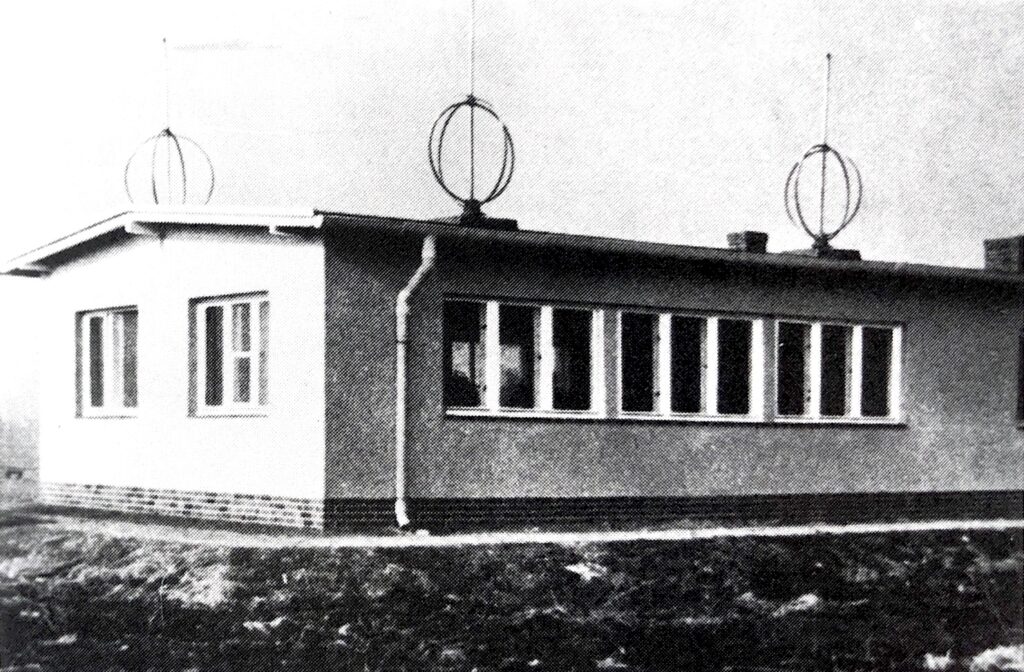

Auf örtlicher Ebene der 204 Fliegerhorste wurden in 1934 bei den fliegenden Verbänden zunächst„Flieger-Nachr-Stellen“ eingerichtet, die ab 1935 als Ln-Stellen bezeichnet wurden und welche die örtlichen Fernsprechvermittlungen, Fernschreib‑, Funk- sowie Funkpeilstellen und Wetter-Funkstellen umfassten.

Außerdem wurde ab 1935/36 unter der Tarnbezeichnung „Wetterfunk-Empfangsstellen“ bei den LnRgt - ab Sommer 1939 mit zwei Funkhorchkompanien in der III. Abteilung - ein Luftwaffen-Funkhorchdienst aufgebaut, der ab Anfang Januar 1937 zentral durch die Chiffrierstelle des Oberkommandos der Luftwaffe6 gesteuert wurde und der im Laufe des II.Weltkriegs auf eine Personalstärke von nahezu 13.000 aufwuchs — eine erste Funkhorchstelle der LnTr wurde dabei 1936 in München eingerichtet.

Eine LnAbt mit vier Kompanien wurde im Rahmen der „Legion Condor“ in Spanien (1936 — 1939) eingesetzt, wobei wichtige Erfahrungen für Organisation, Ausrüstung (siehe Post 17) und Einsatz gesammelt werden konnten.

1937 wurden spezielle Ln-Verbindungstrupps zum Heer aufgestellt, die als Fliegerleittrupps eingesetzt werden sollten, und es wurden feste Richtfunk-Versuchsverbindungen der Luftwaffe eingerichtet sowie eine erste Richtfunkverbindungskompanie der Luftwaffe aufgebaut.

1938 wurde auch noch der Flugmeldedienst in die LnTr eingegliedert, welche 1939 mit Beginn des II. Weltkriegs noch um Funkführungsdienst, Funkmeß- und Jägerleit-Dienst sowie Funkmeß-Beobachtung/-Aufklärung, ‑Störung und ‑Täuschung erweitert wurde, deren Systeme zu diesem Zeitpunkt den entsprechenden britischen bzw. denen für Elektronische Gegenmaßnahmen zunächst noch überlegen waren.

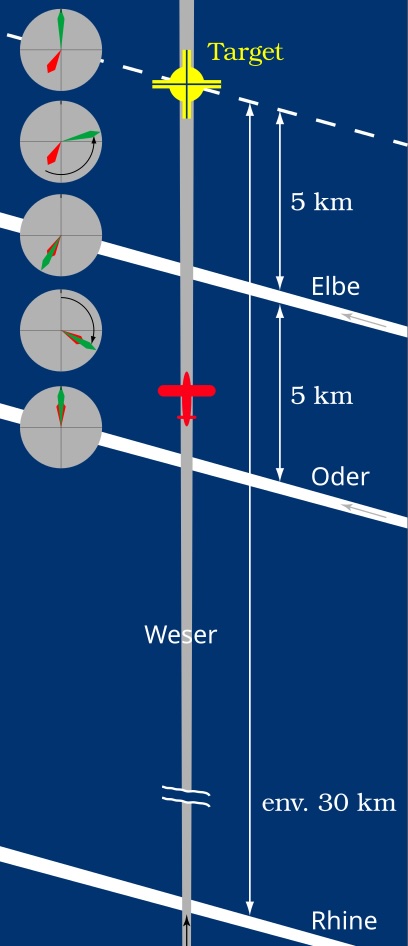

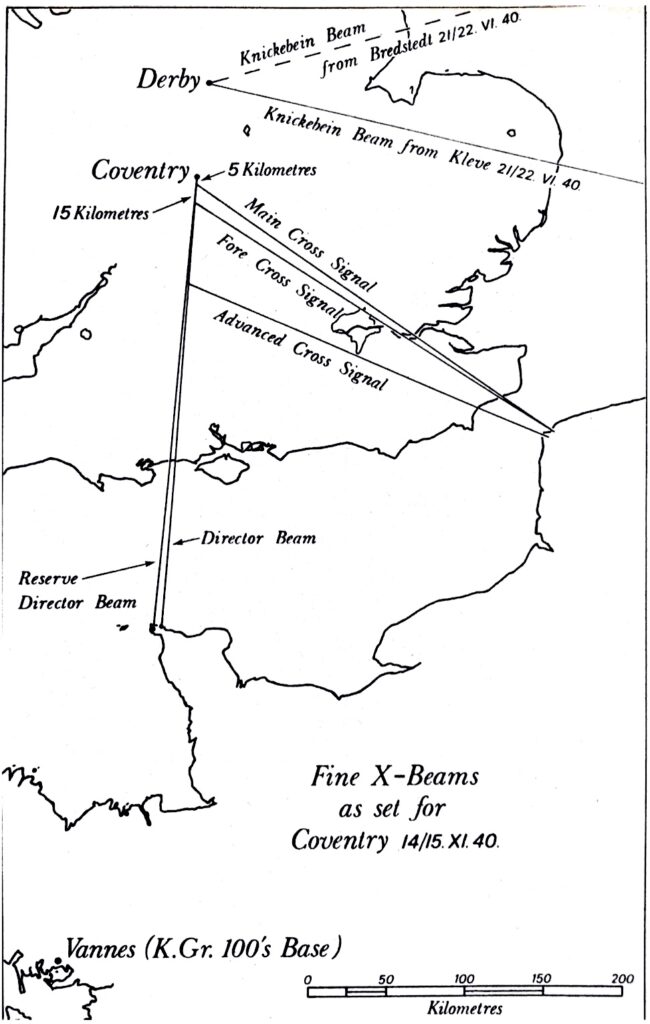

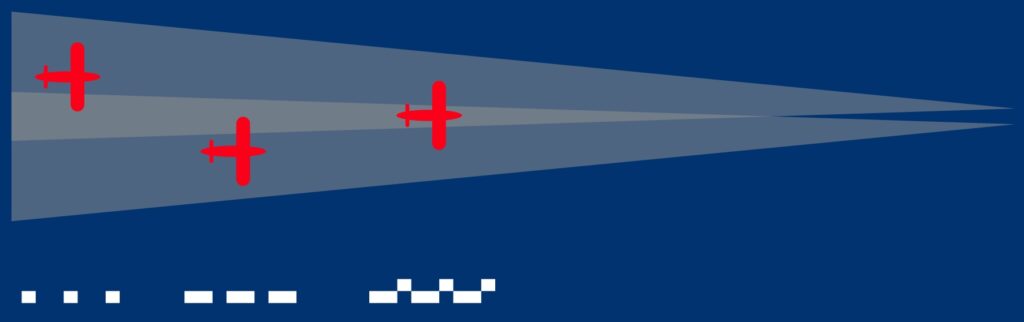

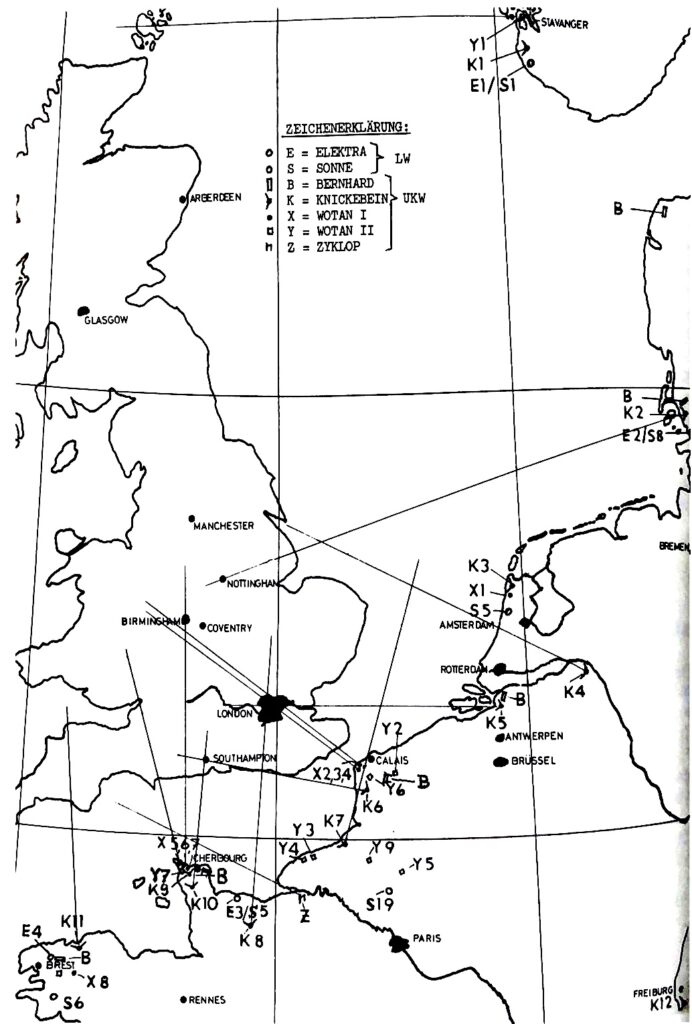

Der Funkführungsdienst der LnTr betrieb vor allem bis zum Beginn des Rußlandfeldzugs Ende Juni 1941, als die deutschen Bomberverbände an die Ostfront verlegt wurden, ein System von verschiedenen Funkleitstrahlen bzw. Funkführungsverfahren („X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“, „Knickebein“, „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“, „EGON-Verfahren“ und „Peilruf-Verfahren“), die dem Zielanflug für deutsche Nachtbomber in Großbritannien dienten.

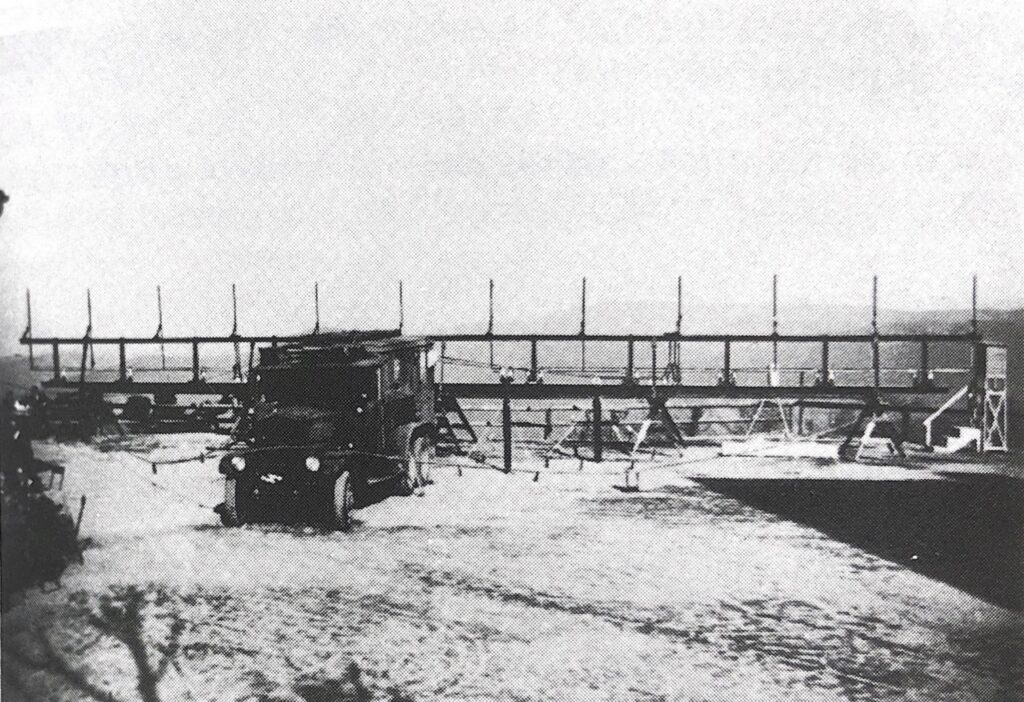

Das 1938 eingeführte „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“ mit vier Leitstrahlen (0,1°; 66 — 77 MHz) und einer Reichweite von bis zu 350 km bei einer 50%-igen Zielgenauigkeit von ± 300m war dabei aus dem bereits seit 1932/33 vorhandenen Lorenz-Navigationssystem zum Blind-Landeanflug bei Nacht oder schlechter Sicht („Lorenz-Bake“) weiterentwickelt worden, worauf die Briten mit Elektronischen Täuschmaßnahmen durch „masking beacons“ („meacons“) reagierten, was zu deutschen Gegenmaßnahmen mittels „Kreuzstrahlen“ größerer Genauigkeit (britische Bezeichnung: „Headache“) führte, die britischerseits wiederum Elektronische Täuschmaßnahmen durch Verstärkung eines der beiden deutschen Leitstrahlen (britische Bezeichnung: „Bromide“) auslösten — wodurch es zum Beginn der sogenannten „Battle of the Beams“ kam. Aufgrund der vier Leitstrahlen war ein zusätzliches „X‑Gerät“ an Bord der Flugzeuge und eine aufwendige Einweisung der Bediener erforderlich, so daß es nur im Kampfgeschwader 100 genutzt wurde, dessen Flugzeuge dann als „Pfadfinder“ für die nachfolgenden Bomber der anderen Geschwader dienten.

Prinzipskizze zu „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“,

Graphik: Wikipedia, „X‑Strahlen“ beim Bombenangriff auf Coventry am 14./15.11.1940,

Graphik: Quelle 17, Seite 236

Mobile „X“-Leitstrahlbake, Bild: Quelle 27, Seite 11

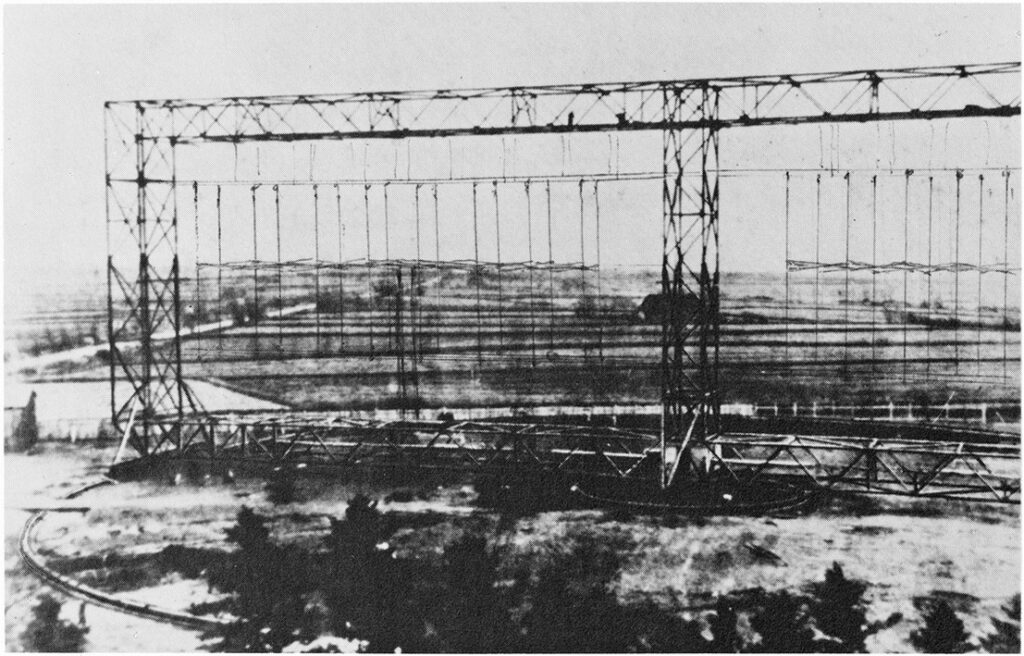

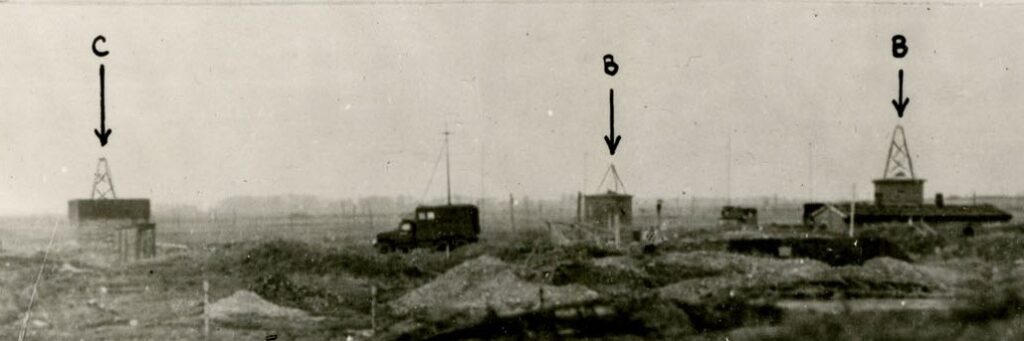

„Knickebein“ war ab 1939 ein gegenüber dem „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“ vereinfachtes Funkführungsverfahren mit nur zwei Leitstrahlen (30–33 MHz) und einer Reichweite von bis zu 500 km, das zudem ohne das „X‑Gerät“ auskam, da es das sowieso vorhandene Lorenz-Blindlandeanflug-Gerät nutzte, war allerdings deutlich ungenauer als das „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“: Einzelne Flächenziele konnten in einer Entfernung von 250 km in einem Zielkreis von ± 1.500 m mit ausreichender Genauigkeit getroffen werden. Aufgrund von auch hiergegen durchgeführten britischen Elektronischen Gegenmaßnahmen („Aspirin“) wurde durch häufigen Frequenzwechsel und schlagartige Einschaltung mehrerer „Knickebein“-Anlagen versucht, diesen Gegenmaßnahmen zu entgehen — bald aber wurde „Knickebein“ nur noch für den Einflug in den britischen Luftraum, jedoch nicht mehr für den Zielanflug genutzt.

Grafik: Wikipedia

„Knickebein“-Antennen,

Bilder: Quelle 27, Seite 129 und sowie BArch-MA

Das „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“ ab Anfang Oktober 1940 mit einer Reichweite von bis zu 350 km kam mit nur einem Leitstrahl (42 — 48 MHz) aus und benutzte zusätzlich eine elektronische Entfernungsmessung, wodurch es genauer als das „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“ war, konnte aber nur von bis zu fünf Flugzeugen gleichzeitig genutzt werden. Auch gegen das „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“ wurden britische Störsender („Domino“ und „Benjamin“) entwickelt und eingesetzt, mit denen ab Mitte Februar 1941 die elektronische Entfernungsmessung gestört bzw. verfälscht („Domino“) bzw. ab Ende Mai 1941 der Leitstrahl verfälscht („Benjamin“) werden konnten, so daß die Luftwaffe ihr Vertrauen in das System verlor.

Prinzipdarstellung zu „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“ und Y‑Zweistrahlbake,

Bilder: Quelle 27, Seite 139 und 142

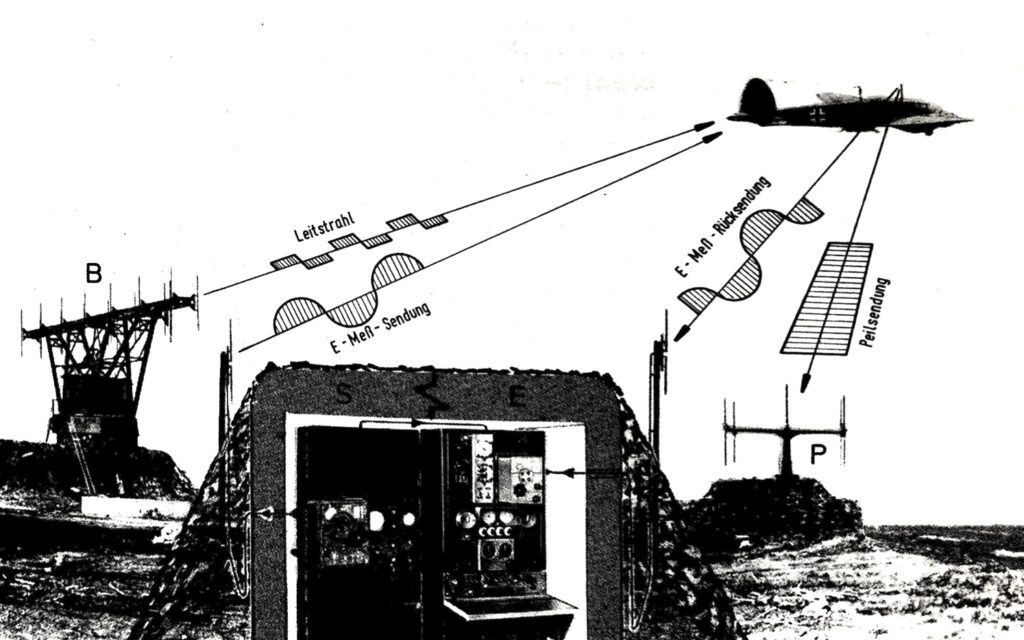

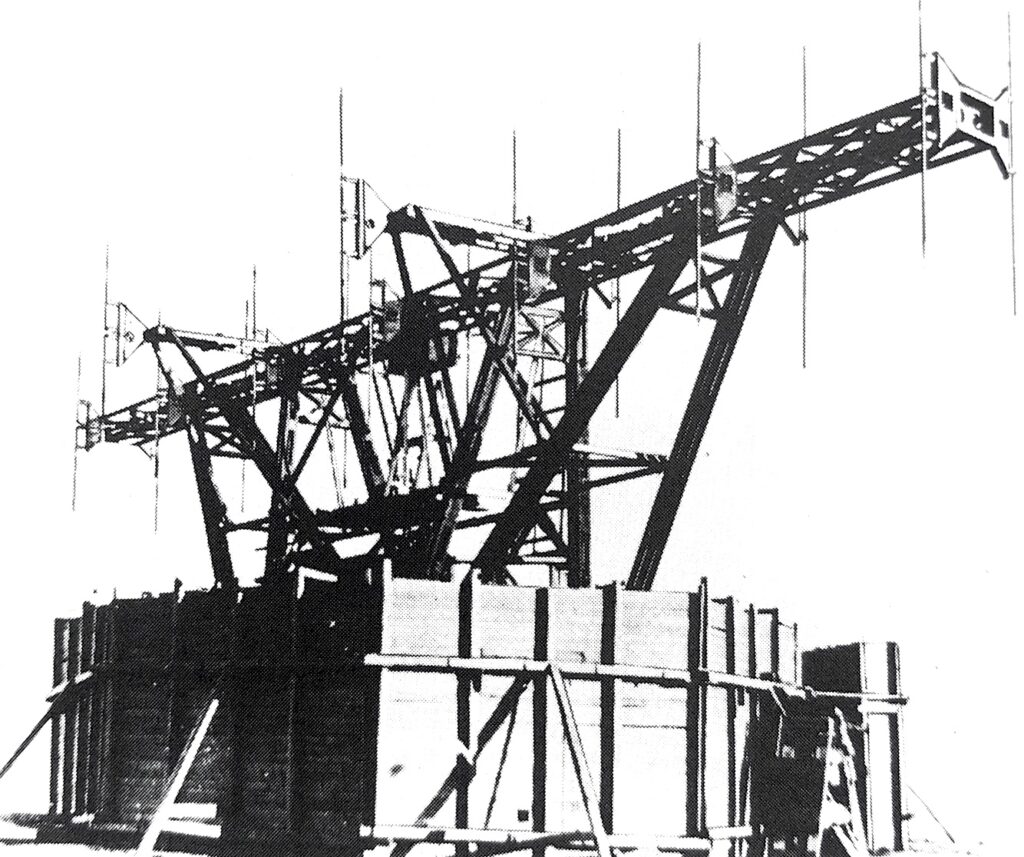

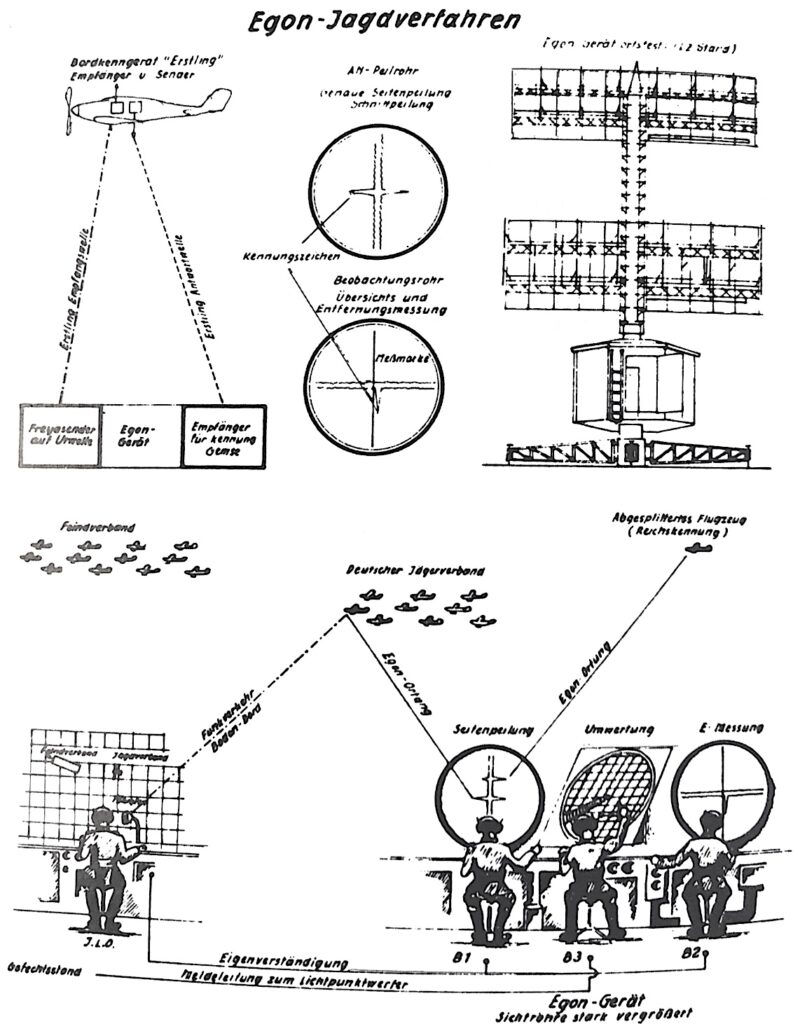

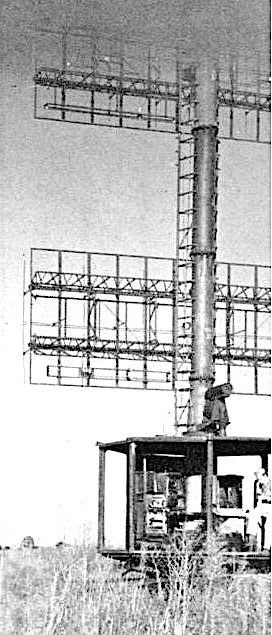

Bei den späteren deutschen Bombenangriffen in Großbritannien im Jahr 1943 und 1944 wurde dann das bis dahin zunächst zur Jägerleitung entwickelte, kaum störbare „EGON-Verfahren“ (EGON = „Erstling“-„Gemse“-Offensiv-Navigation) mit einer Reichweite von bis zu 250 km auch durch deutsche „Pfad-/Zielfinder“- sowie Markierungs- und Beleuchterflugzeuge genutzt, bei dem deren sogenannte „Erstling“-Funkgeräte (FuG 25a) durch modifizierte FREYA-Radargeräte mit einem „Q‑Gerät“ („Kuh“) auf 125 MHz abgefragt wurden, woraufhin diese nach heutigen Begriffen „Transponder“ auf 156 MHz eine Kennung zu dem Kennungsempfänger „Gemse“ der modifizierten FREYA-Radargeräte — nach heutigen Begriffen ein „Sekundär-Radar“ — abstrahlten. Aufgrund der so ermittelten Flugzeugposition wurden dann ggf. Kurskorrekturen mittels UKW-Sprechfunk übermittelt.

Graphik: Quelle 27, Seite 202

Bild: Wikipedia

Das ebenfalls zunächst zur Jägerleitung entwickelte „Peilruf-Verfahren“ (siehe unten) konnte aufgrund der starken Störungen des dabei genutzten UKW-Peil- und Sprechfunks durch die britischen „Cigarette“-Störsender nur kurzzeitig von Mitte April bis Juni 1943 genutzt werden.

Ingesamt gesehen, verfügte das Gros der deutschen Bomberverbände — im Gegensatz zu denen der Westalliierten mit „Gee“, „Oboe“ und „LORAN“ — trotz aller o.a. Funkführungsverfahren nicht über ein störsicheres Fernnavigationssystem für Nacht- und Schlechtwetterangriffe.

Wichtigste deutsche Funknavigations- und ‑führungsanlagen an Ärmelkanal und Nordsee,

Graphik: Quelle 27, Seite 127

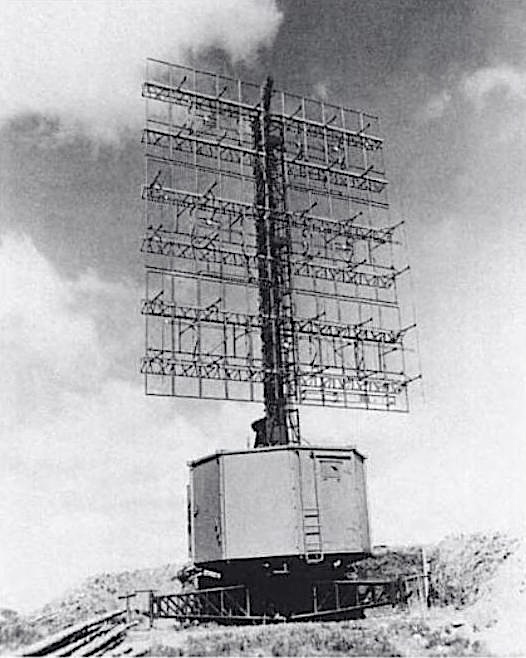

Der Funkmeß- und Jägerleit-Dienst diente der Frühwarnung und Heranführung der deutschen Jagdverbände und ‑flugzeuge insbesondere an die westalliierten Bomberverbände auf deren Weg zu Angriffszielen im Deutschen Reich. Hierzu eingesetzt wurde durch die LnTr eine Vielzahl von Frühwarn- und Höhenmeß-Radargeräten, insbesondere das Frühwarn-Radargerät „FREYA“ — zunächst auf einer Festfrequenz von 125 MHz, später auch in den Frequenzbereichen 121 — 138 MHz, 134 — 144 MHz, 91 — 100 MHz, 120 — 158 MHz, 158 — 250 MHz und 75 — 120 MHz, um gegnerische Stör- sowie Täuschmaßnahmen zu erschweren, und mit einer Reichweite von bis ca. 70 km (Einzelflugzeuge) bzw. bis ca. 130 km (Flugzeugverbände) sowie einer Peilgenauigkeit von bis zu ± 0,1° und hieraus entwickelte weitere Varianten (u.a. „WASSERMANN“ mit einer Reichweite von bis ca. 300 km über Land bzw. bis ca. 380 km über See) sowie das Höhenmeß-Radargerät „WÜRZBURG-RIESE“ auf einer Festfrequenz von ca. 560 bzw. 125 MHz und mit einer Reichweite von bis ca. 60 km sowie einer Entfernungsmeßgenauigkeit bei ± 25 m, Seitengenauigkeit bei ± 0,2° und Höhengenauigkeit bei ± 0,1°.

Frühwarn-Radargeräte „FREYA“ und „WASSERMANN“ sowie das Höhenmeß-Radargerät „WÜRZBURG-RIESE“,

Bilder: Wikipedia

Darüber hinaus wurden u.a. das „EGON-Tag- und ‑Nachtjagdverfahren“ (EGON = „Erstling“-„Gemse“-Offensiv-Navigation), das „Peilruf-Verfahren“, das „Y‑Tag- und ‑Nachtjagd-Verfahren“, das „Seeburg-Liechtenstein-Verfahren“ sowie das „Himmelbett-Verfahren“ zur „Dunklen Nachtjagd“ und UKW-Boden-/-Bord-Sprechfunk zur Jägerleitung genutzt.

Beim „EGON-Tag- und Nachtjagdverfahren“ kamen die gleichen Geräte wie beim „EGON-Verfahren“ für deutsche Bombenangriffe in Großbritannien (siehe oben) zum Einsatz. Das „Peilruf-Verfahren“ beruhte auf der Peilung von Peilzeichen, die durch die Jagdflugzeuge auf derselben Frequenz im UKW-Bereich gesendet wurden, auf der auch welcher auch der Sprechfunkverkehr durchgeführt wurde, und ggf. auf Kurskorrekturen sowie Lageinformationen über Positionen, Kurse und Höhen gegnerischer Bomberverbände durch die Peilstelle am Boden.

Beim „Y‑Tag- und ‑Nachtjagd-Verfahren“ bzw. „WOTAN III“ wurde die Messung der Entfernung des o.a. „Y‑Verfahrens“ bzw. von „WOTAN II“ zu einem Jagdflugzeug mit dessen Peilung durch eine entsprechende Bodenstation kombiniert, um seine Position festzustellen und es dann aufgrund von Funkmeßergebnissen an die gegnerischen Bomberverbände heranzuführen.

Das „Seeburg-Liechtenstein-Verfahren“ war die Kombination von besserer Darstellung der durch Radar ermittelten Jäger- und Feindbomberpositionen mittels Leuchtpunkten auf dem sogenannten „Seeburg-Tisch“ mit dem ersten Jägerbordradargerät „Liechtenstein“ (490 MHz, 1,5 kW), womit die in die Nähe gegnerischer Bomberverbände geführten Jagdflugzeuge diese eigenständig erfassen konnten.

Nachtjäger Ju 88 mit „Liechtenstein“-Antenne,

Bild: Wikipedia

Beim „Himmelbett-Verfahren“ wurden das „Y‑Tag-Nachtjagd-Verfahren“ bzw. „WOTAN III“ mit dem „Seeburg-Liechtenstein-Verfahren“ kombiniert, wodurch allerdings der Personalaufwand zur Führung eines einzigen Jagdflugzeugs auf fast 140 Personen am Boden stieg — zudem waren die „Würzburg“- sowie „Liechtenstein“-Radargeräte anfällig für gegnerische Störungen und es versagte beim Einsatz gegen dichtaufgeschlossene Bomberströme sowie unter 1.000 m Flughöhe, was z.B. bei dem britischen Großangriff auf Hamburg Ende Juli 1943 u.a. durch den gegnerischen „Düppel“- und Bordstörsender-Einsatz zu seinem schlagartigen Totalversagen führte.

Zumindest die Nachtjagd-Verfahren waren gemäß dem General der Jagdflieger, Generalleutnant Adolf Galland spätestens ab Anfang 1945 aufgrund des gegnerischen Störmitteleinsatzes wirkungslos und die dazu genutzten Geräte sollten deshalb durch neue ersetzt werden.

Eine systematische Funkmeß-Beobachtung/-Aufklärung, d.h.: Aufklärung gegnerischer Funkmeß- bzw. Radar-Geräte oder Elektronische Aufklärung durch die LnTr — unterstützt durch die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) und das Reichspost-Zentralamt (RPZ) — begann erst ab Frühjahr/-sommer 1940 unmittelbar nach der deutschen Besetzung der französischen Ärmelkanal-Küste (siehe unten), nachdem noch im Frühjahr/Sommer 1939 bei Meßflügen mit den beiden letzten deutschen Luftschiffen im Ärmelkanal parallel zur britischen Küste keine britischen Radar-Signale erfasst worden waren, obwohl man bereits ab 1938 im Rahmen des Baus des deutschen Westwalls Impulsendungen zwischen 21 und 25 MHz sowie zwischen 26 und 29 MHz sowie bereits zu Beginn des II. Weltkriegs festgestellt hatte, daß von Großbritannien aus Funkmeß- bzw. Radaranlagen zur Erfassung anfliegender deutscher Flugzeuge genutzt worden waren. Dazu wurden — auch von der Kriegsmarine mobile Trupps unter Leitung von Wissenschaftlern an markanten Punkten eingesetzt, um nach britischen Radarausstrahlungen zu suchen, diese zu erfassen und zu analysieren. Dabei wurde ermittelt, daß diese zu verschiedenartigen Radargeräten gehörten und es konnten ihre Sendefrequenzen, Impulsfolgefrequenzen sowie Impulsdauern festgestellt werden.

Genutzt wurden dabei zunächst behelfsmäßige UKW-Peilgeräte der DVL (14 — 104 MHz) und des RPZ (15 — 120 MHz), wobei aus letzteren eine neue Reihe von Funkmeßbeobachtungsempfängern entwickelt wurde, von denen als Frequenzbereiche 25 — 100 MHz, 75 — 150 MHz, 150 — 250 MHz, 170 — 220 MHz (auch durch die Kriegsmarine genutzt) und 200 — 300 MHz bekannt sind. Die damit ausgestatteten Peilstellen der LnTr wurden zur Tarnung als „Windmeß“- („WIM“-) Stellen bezeichnet. Für ihren mobilen Einsatz waren sie in einem einachsigen Anhänger mit einem 4m-Mast untergebracht, wobei die Antennenköpfe für die verschiedenen o.a. Frequenzbereiche auswechselbar waren.

Ab 1943 kamen dann auf Grundlage der zwischenzeitlich für U‑Boote der Kriegsmarine entwickelten Radar-Warnempfänger weitere Funkmeßbeobachtungsempfänger bzw. ‑peilanlagen in den Frequenzbereichen 100 — 180 MHz, 100 — 300 MHz, 120 — 375 MHz, 150 — 300 MHz, 400 — 800 MHz, 800 — 1.600 MHz, 2,4 — 12,0 GHz und 2,5 — 3,75 GHz sowie ab 1944 in den Frequenzbereichen 3,75 — 5,0 GHz, 5,0 — 7,5 GHz und 7,5 — 11,0 GHz zum Einsatz.

Die im Rahmen der Funkmeßbeobachtung gewonnenen Erkenntnisse über gegnerische Radargeräte wurden durch die LnTr vor allem zur Funkmeß-Störung und ‑Täuschung dieser Radargeräte genutzt, während sie bei der Kriegsmarine auch zur Warnung vor Erfassung durch Radargeräte und bevorstehendem Waffeneinsatz dienten.

Zur Funkmeß-Störung insbesondere der britischen Küsten-Radarstationen wurden u.a. künstliche, mit deren Impulsen synchronisierte Radarechos erzeugt, die es unmöglich machten, in dem so entstehenden „Radarecho-Wald“ die echten Radarechos auszumachen. Deutsche Einsätze von „Düppeln“ zur Funkmeß-Täuschung durch Vortäuschung von zusätzlichen Flugzielen bei Bombenangriffen auf Großbritannien waren aufgrund der Typenvielzahl an britischen Radargeräten und entsprechend unterschiedlichen Frequenzen im Gegensatz zu den britischen Düppeleinsätzen gegen die wenigen deutschen Radartypen mit Festfrequenzen kaum erfolgreich. Dagegen gelang es in Einzelfällen mit „Ball-Radar-Störanlagen“ (siehe unten) zusätzliche Flugzeuge vorzutäuschen, während auch der material- und arbeitsaufwendige Einsatz von „Tripel“-Winkelreflektoren (-„Spiegel“) auf Seen in der Nähe von Städten zur Täuschung der britischen Flugzeug-Rundsuch-Radargeräte „H2S“ bzw. „Rotterdam“, die vor allem zum Zielanflug genutzt wurden, kaum wirksam war, da es nur unvollkommen gelang, deren charakteristische Konturen auf dem Radarbild zu verändern.

„Tripel“-Winkelreflektoren (-„Spiegel“) auf einem See,

Bild: Quelle 21, Seite 139

Auch die Bordfunker der Flugzeugbesatzungen gehörten der LnTr an, die 1938 bereits eine Personalstärke von 35.460 hatte, bis zum Frühsommer 1939 bei der „Aufstellungsübung 1939“ im Rahmen der Vorbereitung des Polenfeldzuges auf ca. 68.000 aufgewachsen war und nach Abschluß der Mobilmachung ca. 138.000 umfasste.

Im September 1939 wurden im Polenfeldzug bei der 10. Armee zur zeitweiligen ausschließlichen Führung über Funk u.a. auch Fliegerstaffeln mit sogenannten „Nachrichten-Ju 52“7 eingesetzt, die eigentlich dazu vorgesehen waren, eine Erst-Erreichbarkeit über Funk im Rahmen der Verlegung von Luftwaffengeschwadern auf neue Feldflugplätze sicherzustellen.

Am 18. Dezember 1939 kam es zur ersten deutschen Radarortung eines anfliegenden britischen Bomberverbands mit 22 Flugzeugen durch die auf Helgoland und Wangerooge stationierten „FREYA“-Radargeräte zur Flugmeldung und Jägerführung, welche diesen bereits in rund 100 km Entfernung erfassten, worauf in dem ersten radargeleiteten Luftgefecht 12 der britischen Bomber durch deutsche Jagdflugzeuge abgeschossen werden konnten.

Beim Westfeldzug im Frühjahr 1940 waren die Nachrichtenverbindungen zu den Luftwaffenverbändeninsgesamt mangelhaft, wodurch es u.a. zu Bombardierungen der eigenen Truppe, aber auch von Rotterdam kam, obwohl erstmals u.a. Fliegerleittrupps der LnTr bei Heeresverbänden eingesetzt wurden und sogar zwei separate rückwärtige Freileitungslinien für die Nachrichtenverbindungen zu den Luftflotten durch die fünf Bau- sowie vier Betriebs-Regimenter der LnTr gebaut und betrieben wurden.

Im Frühsommer 1940 wurde die LnTr im Norwegenfeldzug zusammen mit der HNachrTr nach der norwegischen Kapitulation ab 10. Juni zu Instandsetzung und Ausbau des oberirdischen norwegischen Fernsprech-Freileitungsnetzes eingesetzt, wobei auch Seekabel durch die Fjorde verlegt und alle Flugplätze in Norwegen an das Luftwaffenführungsnetz angeschlossen wurden. Diese norwegischen Nord-/Süd-Drahtverbindungen waren später ab 1941 auch wichtig für die Koordinierung der Luftangriffe auf die alliierten Konvois nach Murmansk in der Sowjetunion. Ergänzend dazu wurden durch die LnTr auch Richtfunkverbindungen von Oslo über das Nordkap bis nach Finnland eingerichtet und betrieben. Diese Richtfunkverbindungen der LnTr trugen im Herbst 1944 wesentlich dazu bei, daß eine Fernsprech- und Fernschreibverbindung über eine Entfernung von ca. 4.500 km — neben Funk- und direkten Richtfunkverbindungen — zwischen dem Oberkommando der HGr Kurland in Riga/Lettland und dem OKH im Lager „Mauerwald“ in Ostpreußen mittels einer „Umwegschaltung“ über Estland — Finnland — Nord-Finnland/-Norwegen — Norwegen — Dänemark — Hamburg — Berlin hergestellt und betrieben werden konnte, nachdem die Landverbindung zwischen Lettland und Ostpreußen durch den sowjetischen Vorstoß an die Ostsee-Küste unterbrochen worden war.

Fernsprechverbindung zwischen Oberkommando der HGr Kurland in Riga/Lettland und OKH im Lager „Mauerwald“ in Ostpreußen im Herbst 1944,

Graphik: Post 26

Richtfunkverbindungen wurden durch die LnTr auch zu den ägäischen Inseln (1941 — 1945) und nach Nordafrika (1941 — 1943), insbesondere gegen Ende des Afrikafeldzugs zum Brückenkopf um Tunis(November 1942 — Mitte Mai 1943) sowie in die Kessel von Demjansk (Anfang Februar — Ende April 1942) und Stalingrad (Ende November 1942 — Anfang Februar 1943) hergestellt sowie betrieben.

Ab Juli/August 1940 wurde eine Reihe von ortsfesten Funkmeß-Beobachtungstellen entlang des Ärmelkanals eingerichtet, mit denen die verschiedenen britischen ortsfesten und verlegefähigen Frühwarn-Radarstationen in den Frequenzbereichen um 25, 43 und 83 MHz sowie in Zusammenarbeit mit der Kriegsmarine auch Flugzeugbordradargeräte zur Suche von Schiffen — insbesondere aufgetaucht fahrenden U‑Booten — im Frequenzbereich 170 — 180 MHz und Schiffsbord- sowie Land-Radargeräte im Frequenzbereich 200 — 250 MHz erfaßt sowie in ihren Funktionen zugeordnet werden konnten. Außerdem wurden dort auch Funkmeß-Störstellen (siehe unten) eingerichtet, die ab 1941 durch eine zentrale Funkmeß-Beobachtungs- und ‑Auswertestelle bei Calais gesteuert wurden.

In der Nacht vom 16./17. Oktober 1940 erfolgte der erste radargeleitete deutsche Nachtjagd-Luftsieg, bei der ein britischer Bomber über der Zuidersee abgeschossen wurde.

Im Rußlandfeldzug ab Frühsommer 1941 wurde neben dem „Drehkreuznetz“ der HNachrTr noch ein zweites oberirdisches, ebenfalls auf der „Drehkreuztechnik“ (aber mit „Rechtsdrall“) beruhendes Liniennetz der Luftwaffe aufgebaut, das durch 10 Telegraphenbau- und acht ‑Betriebs-Regimenter sowie sechs Telegraphenbetriebs-Abteilungen der Luftnachrichtentruppe eingerichtet, unterhalten und betrieben wurde.

Spätestens ab 1942 wurde die Funkmeß-Beobachtungsorganisation von der Ärmelkanalküste auf Sizilien, Kreta, Bulgarien, Dänemark und Norwegen ausgeweitet. Dabei hatten noch 1942 die Briten den deutschen „FREYA“- und „WÜRZBURG“-Radargeräten zur Flugmeldung und Jägerführung bzw. zur Jägerführung und Höhenmessung nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen, obwohl deren Weiterentwicklung meist nur halbherzig betrieben wurde bis es zu spät war: Nach Einstellung der deutschen Entwicklungsarbeiten mit den sogar weniger störanfälligen, aber hinsichtlich ihres Rückstrahlverhaltens falsch eingeschätzten Zentimeterwellen (3 — 30 GHz) erzielten die Briten durch deren Einbeziehung in das „Duell im Äther“ ab 1942 einen kriegsentscheidenden Vorsprung, so daß u.a. dadurch ab 1943 die deutsche Luftherrschaft über den Reichsgebiet endgültig verloren ging.

Im Rahmen des Durchbruchs der deutschen Schlachtschiffe „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ sowie des Schweren Kreuzers „Prinz Eugen“ am 11./12. Februar 1942 durch den Ärmelkanal von Brest nach Wilhelmshaven („Operation Cerberus“) gelang es jedoch noch der LnTr (im Rahmen der „Operation Donnerkeil“ der Luftwaffe) und der landgestützten Marine-Funkmeßortungs- (= Radar), ‑beobachtungs- (= Elektronische Aufklärung) und ‑störorganisation durch gemeinsame und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Funkmeßstörung und ‑täuschung (= EloGM) u.a. der britischen Küsten-Radarstationen, die Entdeckung des o.a. deutschen Schiffsverbandes bis zur Passage der engsten Stelle bei Dover — Calais zu verhindern bzw. so zu verzögern, daß die britischen Fernkampf-Küstenbatterien bei Dover nur kurzzeitig gegen den deutschen Schiffsverband wirken konnten, dabei aber u.a. auch aufgrund der deutschen Störung der britischen Radarentfernungsmessung keine Treffer erzielten.

Graphik: Quelle 21, Seite 118

Hierbei wurden u.a. durch die deutschen Radar-Störsendeanlagen der LnTr „Breslau I“ (22 — 28 MHz) bei Boulogne und „Breslau II“ (40 — 50 MHz) bei Dieppe sowie mehrere Radar-Störsendestellen „Karl“ bzw. „Olga“ der Marine (170 — 220 MHz) künstliche, mit den Impulsen der britischen Küsten-Radarstationen in den Frequenzbereichen um 25 MHz, 45 MHz und 200 MHz synchronisierte Radarechos erzeugt, die es unmöglich machten, in dem so entstehenden „Radarecho-Wald“ die echten Radarechos auszumachen — ohne jedoch zu ahnen bzw. zu wissen, daß bereits einzelne britische Küsten-Radarstationen im Bereich um 3.300 MHz („9 cm“) in Betrieb waren, denen es zwar gelang, den deutschen Schiffsverband zu orten, deren Meldungen aber erst mit Verspätung vorlagen. Zudem hatten schon die starken o.a. deutschen Radarstörungen zum Ansatz von Luftaufklärung geführt, deren Sichtmeldung aber erst nach Landung der Aufklärungsflugzeuge weitergeleitet wurde und somit auch erst mit Verspätung einging.

Bilder: Quelle 21, S. 117 und 118 sowie S. 98

Darüber hinaus wurde auch durch zwei deutsche Flugzeuge mit jeweils fünf „Ball-Radar-Störanlagen“8 („Garmisch-Partenkirchen“; 15 — 70 MHz) im westlichen Ärmelkanal ein Jagdfliegerverband vorgetäuscht, um von den Jagdflugzeugen zum Schutz des bereits nach Osten marschierenden deutschen Schiffsverbandes abzulenken.

Umgekehrt gelang der Luftnachrichtentruppe die frühzeitige Erfassung der britisch-kanadischen Landungsflotte bei der „Test-Seelandung“ in Dieppe Mitte August 1942 durch ein küstennahes FREYA-Radargerät bei Pourville bereits auf ca. 35 km Entfernung und somit eine noch rechtzeitige Warnung der deutschen Küstenverteidigungskräfte.

Nach dem ersten erfolgreichen Einsatz von ca. 40 to (!) Düppel beim britischen Luftangriff auf Hamburg im Juli 1943 („Operation Gomorrha“), der die deutschen FREYA- und WÜRZBURG-Radargeräte zur Frühwarnung bzw. Leitung des Flak-Feuers vollständig lahmlegte, wurden als Gegenmaßnahmen die Verfahren „Freya- bzw. Würzlaus“ zur Festzeichenunterdrückung bzw. Moving Target Indication (MTI) entwickelt und eingesetzt, welche auf der Anwendung des Dopplereffekts beruhten, der beim Radarecho-Empfang von Flugzeugen gegenüber den Radarechos der sich nicht wesentlich bewegenden Düppel auftritt, wodurch es der LnTr wieder möglich war, Flugziele zu erfassen und Jagdflugzeugen bzw. der Flak zur Bekämpfung zuzuweisen.

Mit den ersten Funkmeßbeobachtungsempfänger bzw. ‑peilanlagen im Frequenzbereich 2,5 — 3,75 GHz konnten ab Herbst 1943 auch die britischen Flugzeug-Rundsuch-Radargeräte „H2S“ bzw. „Rotterdam“, die im Zentimeterwellenbereich um 3 GHz arbeiteten und vor allem zu Flugnavigation genutzt wurden, bereits auf Entfernungen von mehreren 100 km geortet werden.

Vor der westalliierten Seelandung in der Normandie am 6. Juni 1944 gab es entlang der ca. 300 km Küste zwischen Dieppe und Cherbourg 50 deutsche Radarstellungen von Luftwaffe und Kriegsmarine mit insgesamt 12 unterschiedlichen Typen von Radargeräten, wobei jeweils zwei Radargeräte zur Küsten- und Luftraumüberwachung zusammenwirkten. Aufgrund von Ausfällen der Stromversorgung durch Bombardierungen, Sabotage und Betriebsstoffmangel waren diese jedoch bei Beginn dieser Seelandung nur noch teilweise einsatzbereit: So arbeiteten im eigentlichen Abschnitt der einzelnen Seelandungen kurz vor deren Beginn nur noch ca. 20% der ursprünglich dort festgestellten Radargeräte, in den entscheidenden Stunden unmittelbar vorher sogar nur noch ca. 10%. Auch die vier „Funkdörfer“ zur Funkaufklärung, Funkmeßbeobachtung und ‑störung bei Cherbourg, Dieppe und Boulogne waren in den Tagen vor dieser Landung mit jeweils mindestens 500 to bombardiert worden, so daß auch diese nur noch teilweise einsatzbereit waren.

Durch Störung der dadurch nur wenigen verbliebenen deutschen Radargeräte in den Landungsabschnitten sowie Vortäuschung eines Landungsverbands zwischen Le Havre und Calais konnte so durch die LnTr, aber auch durch die Funkmeßortungs- und ‑beobachtungsorganisation der Kriegsmarine die tatsächliche westalliierte Seelandung in der Normandie nicht frühzeitig erkannt werden, was zu zu später Alarmierung der deutschen Führungsstellen, falscher deutscher Lagebeurteilung und falschem Ansatz der deutschen gepanzerten Gegenangriffskräfte beitrug.

1944 erreichte die LnTr eine Maximalpersonalstärke von ca. 500.000, davon ca. 150.000 Ln-Nachrichtenhelferinnen und hatte so eine fast 60% größere Personalstärke als die NachrTr des Heeres mit über ca. 220.000 ohne Nachrichtenhelferinnen.

Anfang Februar 1945 wurde mit Masse aus Kompanien der Luftnachrichtentruppe (LnTr) ein Wehrmachts-Eisenbahn-NachrRgt „West“ gebildet und dem Oberbefehlshaber West unterstellt, das als Hauptaufgabe die Wiederherstellung der durch westalliierte Jagdbomberangriffe stark beschädigten Eisenbahnnachrichtenverbindungen hatte, um zur Aufrechterhaltung des Transportwesens beizutragen; andererseits wurde aus NachrAbt der LnTr und HNachrTr sowie einer Funkkompanie der Kriegsmarine das Wehrmachts-NachrRgt „Ruhr“ aufgestellt, dessen Hauptauftrag die Instandsetzung der im Ruhrgebiet durch westalliierte Luftangriffe besonders stark betroffenen Nachrichtenanlagen und ‑verbindungen war.

Bei Kriegsende waren noch 31 LnRgt – davon drei Funkhorch-Rgt, 164 selbständige LnAbt — davon fünf Richtfunkverbindungsabteilungen und drei Funkhorch-Abt, 130 selbständige LnKp — davon 16 Richtfunkverbindungskompanien im Einsatz, wobei die Ln-Funkaufklärungsverbände noch zwischen 90 und 100% der Feind-Luftlageinformationen für die deutschen Luftwaffenstäbe lieferten.

Soweit nicht zerstört, wurde das Fernmeldenetz der Luftwaffe — insbesondere ihr Richtfunkanteil in Westdeutschland — nach Kriegsende teilweise im ursprünglichen Abteilungs- und Kompanierahmen unter deutscher Führung für die britischen und amerikanischen Streitkräfte wieder betriebsfähig gemacht und später den deutschen Postbehörden übergeben.

Luftwaffen-Richtfunkverbindungen im deutschen Reichsgebiet

im April/Mai 1945,

Graphik: Quelle 1, Seite 168

Bei der Kriegsmarine verlagerte sich im II. Weltkrieg der Schwerpunkt des Marinenachrichtendienstesauf das Sicherstellen der Nachrichtenverbindungen zu den in See befindlichen U‑Booten. Dazu wurde der Marinefunkverkehr durch sogenannte „Funkschaltungen“ geregelt, mit denen ihren Operationsgebieten sogenannte „Großfunkräume“ und diesen wiederum bestimmte Frequenzen zugeordnet wurden. Durch Erfassung der mit dem deutschen ENIGMA-Marinefunkschlüssel verschlüsselten Funksprüche sowie kryptoanalytische Lösung des ENIGMA-Verfahrens unter Einsatz erster elektromechanischer Rechenanlagen, aber auch aufgrund mehrfacher Erbeutung von ENIGMA-Schlüsselgeräten und ‑mitteln, gelang es den Alliierten jedoch immer wieder, diese Funksprüche zumindest teil- und zeitweise zu entziffern sowie auszuwerten, und hieraus insbesondere Informationen zum Umgehen der deutschen U‑Boot-Gruppen („Wolfsrudel“) durch Schiffskonvois oder zum gezielten Angriff auf einzelne deutsche U‑Boote zu gewinnen.

Die verheerenden Verluste an U‑Booten (784 von 863 eingesetzten = ca. 91% !) und ihren Besatzungen (über 30.000 von über 40.000 = ca. 75% !), aber auch spektakuläre Einzelverluste wie Schlachtschiff „Bismarck“ und Schlachtkreuzer „Scharnhorst“ wurden trotz o.a. „“Blindfunkverfahren“, „Kurzsignalen“, um die Möglichkeit von Funkpeilungen zu verringern, und ENIGMA-Verschlüsselung u.a. auch durch zu langes Funken in Verkennung der gegnerischen Funkpeil- und ‑horch- sowie Auswerte- und Rechnerkapazitäten mitverursacht.

Hinzu kamen aber auch noch die weiträumige Seeraumüberwachung durch Langstrecken-Aufklärungsflugzeuge mit Radar im Dezimeter- und nach Erfindung des Magnetrons im Zentimeterbereich (H2S). Ab Herbst 1942 wurden die deutschen U‑Boote deshalb mit Radarwarnempfängern („METOX R 600“ im 600-MHz-Bereich und „NAXOS“ im 3‑GHz-Bereich) ausgerüstet. Trotzdem wurden etwa 200 (= ca. 26%) von den o.a. insgesamt 784 U‑Booten nach Ortung mit dem H2S-Radargerät versenkt.

Ähnlich wie die deutsche Luftwaffe bzw. LnTr unterhielt auch die Kriegsmarine eine umfangreiche landgestützte Funkmeßortungs‑, ‑beobachtungs- und ‑stör-Organisation insbesondere entlang der westeuropäischen Küsten, die mit zum Teil den gleichen Funkmeßgeräten arbeitete und zum Teil auch mit entsprechenden Funkmeßstellen der deutschen Luftwaffe bzw. LnTr kolloziert war sowie zur Unterstützung von gemeinsamen Operationen (siehe oben) auch gemeinsam mit diesen zum Einsatz kam, sonst aber weitgehend getrennt betrieben wurde.

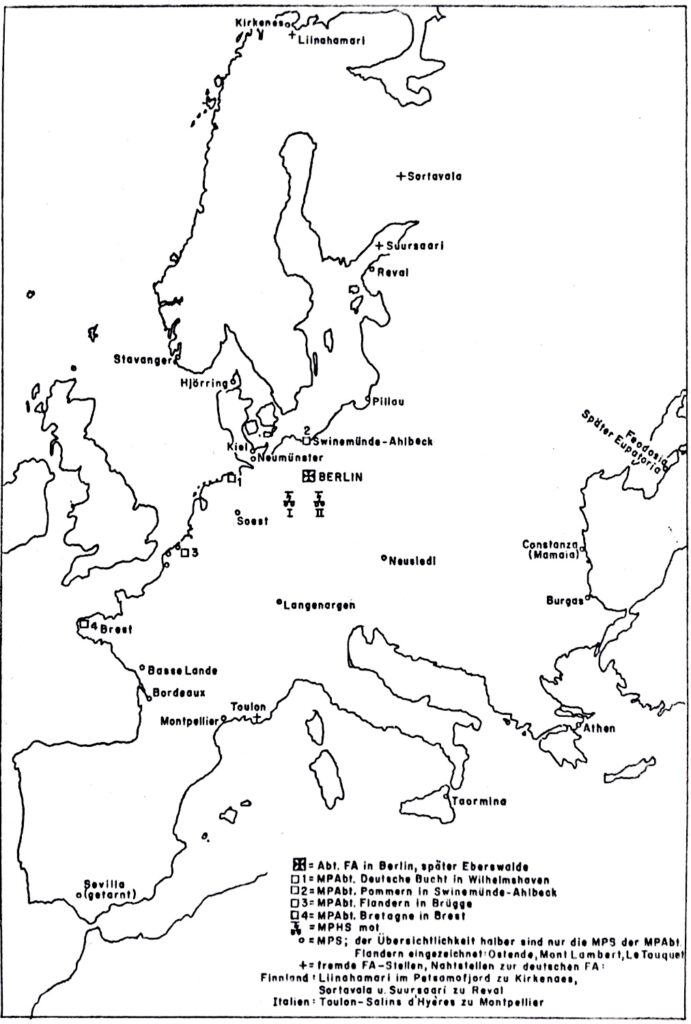

Ab der Besetzung Norwegens 1940 wurde das „Netz“ der Marine-Funkaufklärung schrittweise bis an die Peripherie des deutschen Machtbereichs ausgeweitet, so daß es 1943 seine größte Ausdehnung erreichte, wobei es 1942 zu einer weiteren Umbenennung der bisherigen „Marine-Funkstellen“ in Marine-Peilstellen (MPS) und Marine-Haupt-Peilstellen (MHPS) kam — darüber hinaus wurden Marine-Peilabteilungen (MPAbt) neu geschaffen, falls eine MHPS sonst mehr als Kompaniestärke gehabt hätte.

Marine-Funkaufklärungsnetz im Jahr 1943,

Graphik: Quelle 7, Seite 102

Die Zurücknahme und Auflösung einzelner MPS ab 1943 hatte bis Ende September noch keinen wesentlichen Ausfall an Erfassungs- bzw. Peilergebnissen zur Folge — erst im April 1945 wirkten sich die Verluste an MPS auch im Reichsgebiet in ihrem starken Rückgang aus, weshalb die Marine-Funkaufklärung gegen die Westalliierten bereits ab Anfang Mai teilweise eingestellt wurde: Die noch verbliebenen MPHS Flensburg, Stavanger, Neumünster, Langenargen, Rantum und „Mot I“ sowie die Zentrale der Marine-Funkaufklärung in Flensburg stellten erst auf britische Weisung ihren Betrieb am 9. Mai 1945 endgültig ein.

Insgesamt hatte die deutsche Marine-Funkaufklärung im II. Weltkrieg eine Personalstärke von ca. 5.000 — 6.000, dabei allein ca. 1.100 in der Abteilung „Funkaufklärung“ der Seekriegsleitung von denen ca. 200 in der Nachtschicht eingesetzt waren, und verfügte schon seit Ende der 1930-er Jahre über besondere Funkempfänger für scharfe Frequenzabstimmung oder breit abgestimmten Suchempfang sowie ab 1943über einen besonders brauchbaren Sichtfunkpeiler, der schnelle sowie zuverlässige Peilungen ermöglichte und ab diesem Jahr wurden auch erstmals Hollerith-Maschinen zur statischen Auswertung von Lochkarten in die Entzifferungsarbeiten miteinbezogen.

Die Landorganisation der deutschen Marine-Funkaufklärung erbrachte zwar zusammen mit dem Luftwaffen-Peil- und ‑Horchnetz umfassende Ergebnisse für den operativen und taktischen Kräfteansatzbei allen ihren Seekriegsoperationen — insbesondere aber im Rahmen der U‑Boot-Kriegführung, ergänzt noch durch Ergebnisse der Funkmeßortung (= Radar) und ‑beobachtung (= Elektronische Aufklärung), letztlich aber überwogen die o.a. Kapazitäten an Kräften und Mitteln der Westalliierten im sogenannten „Hochfrequenzkrieg“ bzw. in der sogenannten „Schlacht im Äther“.

Die grundsätzlich aber unverändert vorhandene Leistungsfähigkeit des Marinenachrichtendienstes konnte dieser jedoch noch einmal innerhalb der letzten vier Monate des II. Weltkriegs im Rahmen der Evakuierungstransporte von u.a. mehr 2 Millionen Flüchtlingen aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches durch die Kriegsmarine über die Ostsee eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Bereits vor der Aufstellung der Bundesmarine ab 1956 gab es schon wieder ab 1951 beginnend deutsche Marineeinrichtungen unter alliierter Leitung, die Fernmeldeaufklärung gegenüber Aktivitäten der Sowjetunion und ihrer Verbündeten im Bereich der Ostsee betrieben: So waren die deutschen Schnellboote aus dem II. Weltkrieg des auch als Schnellbootgruppe „Klose“ bezeichneten „British Baltic Fishery Protection Service“ (BBFPS) mit Peilantennen ausgestattet und wurden ab 1951 mit deutschen (!) Besatzungen auch für Fernmeldeaufklärung eingesetzt, wobei hauptsächlich Küstenstellungen im Baltikum einschließlich der verwendeten Funkfrequenzen aufgeklärt wurden. Darüber hinaus erbrachte ihre Fernmeldeaufklärung wertvolle Erkenntnisse über die im Wiederaufbau befindliche sowjetische Baltische Flotte, über die im Westen sonst sehr wenig bekannt war. Ab 1. Januar 1954 wurde außerdem eine ortsfeste Land-Funkerfassungsstelle eingerichtet, die von zunächst sieben ehemaligen Angehörigen des „B‑Diensts“ betrieben wurde und ab Juni 1955 in der ehemaligen Marinenachrichtenschule und späteren Marinefernmeldeschule sowie Schule für Strategische Aufklärung und heutigen Außenstelle des Ausbildungszentrums Cyber- und Informationsraum im ehemaligen Marinestützpunkt Flensburg-Mürwik untergebracht sowie als „U.S. Naval Service Detachment No. 3“ getarnt war.

Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr

Beim Wiederaufbau der erst ab Anfang der 1960-er Jahre so genannten Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr konnten diese ab 1956 auf die o.a. umfangreichen und detaillierten Erfahrungen ihrer Vorgängerorganisationen insbesondere in der Wehrmacht im II. Weltkrieg zurückgreifen, da zunächst noch zahlreiche Offiziere und Unteroffiziere der früheren Wehrmacht zur Verfügung standen, an deren Kenntnisse und Fertigkeiten angeknüpft werden konnte.

Eine bruchfreie Fortsetzung ihrer Vorgängerorganisationen gab es jedoch nicht, da u.a. der bisherige Begriff „Nachrichtenwesen“ — wie auch beim Heer — durch „Fernmeldewesen“ zu ersetzen war und weil es bei der Luftwaffe keine Truppengattungen sowie „Nachrichtenführer“ mehr gab. Stattdessen wurden in der Luftwaffe einzelne Tätigkeitsgebiete unter dem Begriff “Dienstbereich” zusammengefasst, wobei sich für den Bereich, deren Aufgaben in der Wehrmacht durch die Ln-Truppe wahrgenommen worden waren, ab Anfang 1960 der Ausdruck “Führungsdienst” als Bezeichnung einbürgerte.

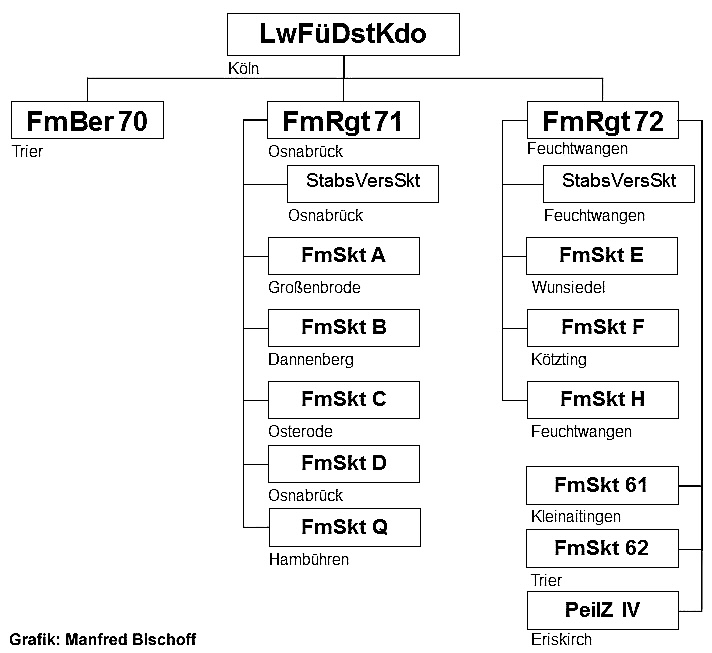

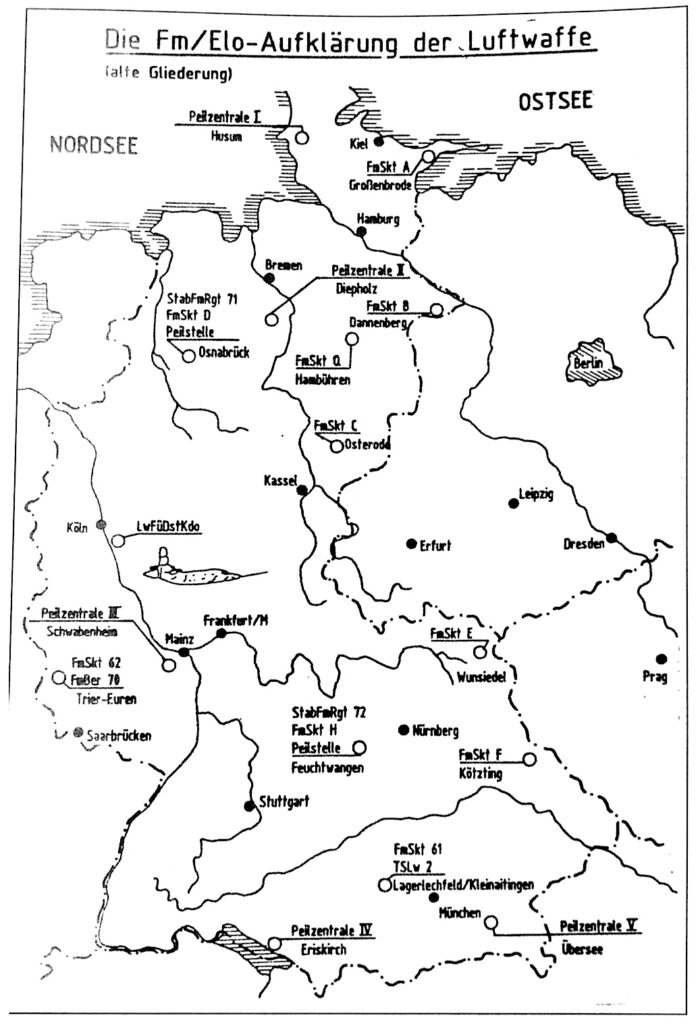

Der Aufbau des Führungsdienstes in der neu aufzustellenden Bundes-Luftwaffe begann ab Anfang Juni 1956, als unter Leitung des Kommandos der Schulen der Luftwaffe, das direkt dem Führungsstab der Luftwaffe im BMVg unterstellt war, und mit tatkräftiger Unterstützung durch die US Air Force die beiden Technischen Schulen der Luftwaffe in Kaufbeuren (TSLw 1) sowie in Lagerlechfeld (TSLw 2) aufgestellt wurden. Diese hatten die Aufgabe, Luftwaffenpersonal in den Dienstbereichen „Radarführung und Flugmeldedienst“, „Fernmeldeverbindungsdienst“ sowie „Flugsicherung“ auszubilden. Ab Anfang Juli 1956 begannen auch beim Luftwaffenausbildungsregiment 1 in Uetersen erste Einführungslehrgänge: Im Lehrgang C waren ehemalige Angehörige der Luft- und Heeresnachrichtentruppe sowie Nachrichtenpersonal der früheren Kriegsmarine zusammengefasst, aus dem sich nach und nach „Spezialzüge“ herauskristallisierten, darunter ein sogenannter „H‑Zug“, der ehemalige Horchfunker zusammenfasste, und ein Zug früherer Auswerter im Nachrichtenwesen, von denen der „H‑Zug“ mit zwei Offizieren und 42 Unteroffizieren im September 1956 nach Nörvenich verlegte sowie der dort stationierten Fernmelde-Lehr- und Versuchskompanie als IV. Zug angegliedert wurde. Darüber hinaus wurde im August 1956 auch schon ein Vorkommando für eine „Zentrale für Funk- und Radarbeobachtung“ in Porz-Wahn beim Allgemeinen Luftwaffenamt in der Gruppe „Fernmeldewesen“ aufgestellt.

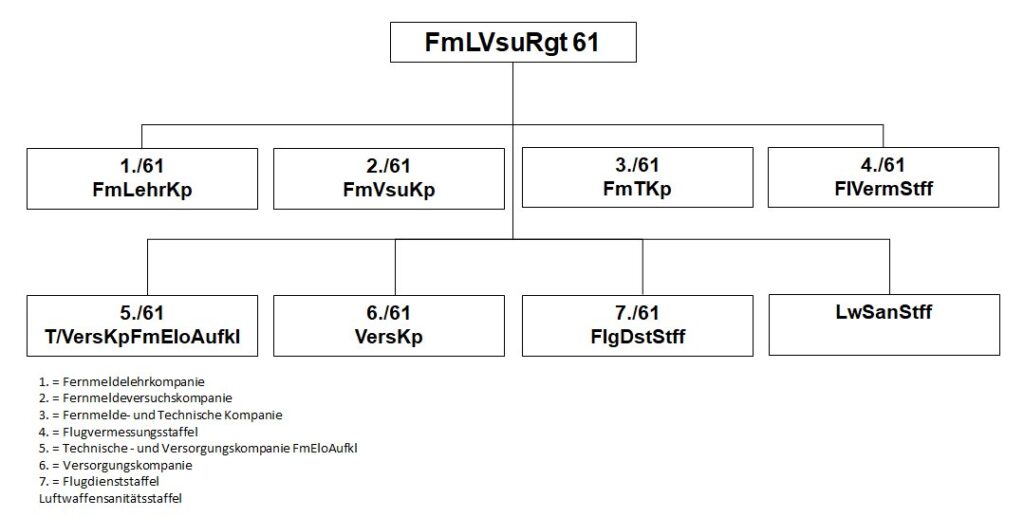

Als erste Truppenteile des Führungsdienstes der Luftwaffe wurden ab Ende 1956/Anfang 1957 zunächst die Fernmelde-Lehr- und Versuchskompanie der Luftwaffe (FmLVsuKpLw) in Nörvenich — 1957 nach deren Verlegung nach Sonthofen zur Fernmelde-Lehr- und Versuchsabteilung (FmLVsuAbt) 612 erweitert sowie nach Lagerlechfeld verlegt und schließlich 1961 in Fernmelde-Lehr- und Versuchsregiment (FmLVsuRgt) 61 umgegliedert.

Gliederung von FmLVsuRgt 61 ab Juli 1964, Bild: Quelle 7

sowie die zunächst den Kommandos der Luftwaffenbodenorganisation Nord und Süd, den späteren Luftwaffengruppenkommandos Nord und Süd unterstellten Fernmeldeabteilungen 111 und 121 an den Standorten Münster/Osnabrück und Karlsruhe aufgestellt, die Anfang der 1960-er Jahre zu den Fernmelderegimentern (FmRgt) 11 und 12 aufwuchsen. Sie bestanden aus je zwei Fernmeldeabteilungen sowie einer Flugsicherungsabteilung und betrieben in der Nord- bzw. Südhälfte der damaligen Bundesrepublik Deutschland das inzwischen aufgebaute Luftwaffen-Richtfunknetz, die Fernmeldezentralen der Luftwaffen-Kommandobehörden und ‑Gefechtsstände sowie ab 1972 die Rechenzentren des Elektronischen Informations- und Führungssystems für die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe („EIFEL“).

Nach Aufstellung der Flugmeldeabteilungen 312 und 332 Anfang 1958 für den zunächst Flugmelde- und ‑leitdienst (FlgM/LtDst) genannten Radarführungsdienst (Radar-FüDst) im Süd- und Nordraum der damaligen Bundesrepublik Deutschland zeichnete sich sehr schnell dessen Integration in das System der NATO-Luftverteidigung ab, so daß diese bereits im Herbst 1959 die ersten amerikanischen und britischen Radar-Stellungen in Türkheim und Brekendorf übernahmen. 1960/61 wurden aus ihnen die Fernmelderegimenter 31 — 34 aufgestellt und den beiden Luftverteidigungsdivisionen zugeordnet. Ihr Auftrag war der Betrieb der Kampfführungsanlagen im Rahmen der integrierten NATO-Luftverteidigung. Auch ein herkömmlicher, “Auge/Ohr” genannter Luftraumbeobachtungsdienst (LRB) wurde an der innerdeutschen Grenze aufgestellt und wie die Radarstellungen — allerdings im Frieden in nationaler Verantwortung (als “earmarked forces”) — im 24-Stundendienst betrieben.

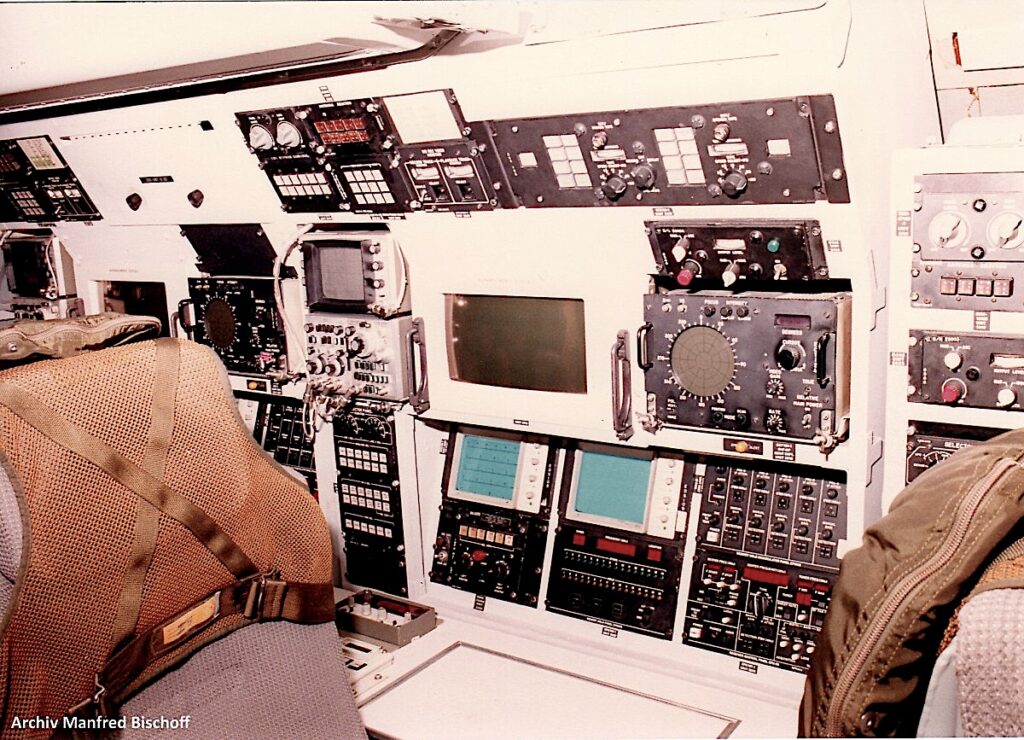

Im Dienstbereich „Elektronische Kampfführung“ (EloKa) begann der IV./FmLVsuKpLw in Nörvenich ab September 1956 mit den Vorbereitungen zur Aufnahme des Kurzwellenempfangs, zeitgleich begann eine noch provisorische Sprachausbildung. Durch die Installierung von Langdrahtantennen auf dem Fliegerhorst Nörvenich schaffte man den Durchbruch und in einer Empfangs-/Auswertestelle „klickerten” ab Oktober 1956 permanent Morsezeichen aus den Empfängern. Im Dezember 1956 wurde die Zentrale für Funk- und Radarbeobachtung beim Allgemeinen Luftwaffenamt selbständig und erhielt 1957 die Bezeichnung „Zentralauswertung der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung“.

Unter Rückgriff auf den IV./FmLVsuKpLw und zuversetztes BGS-Personal begann ab Anfang Januar 1957 die Aufstellung von Fernmeldeabteilung 711 (FmAbt 711), die sich bereits Anfang Februar 1957 schon soweit aufgefüllt und konsolidiert hatte, so daß eine erste Gliederung in einen Stab und zwei Kompanien, die erste — den späteren Fernmeldesektor C — und die fünfte — den späteren Fernmeldesektor N — sowie Ende Februar 1957 die Verlegung der Abteilung an die Standorte Osnabrück und Bückeburg erfolgen konnte.Dabei verlegten der Stab FmAbt 711, die 5./FmAbt 711 und der „Empfangszug Telegrafie“ der 1./FmAbt 711 nach Osnabrück, wo der Kurzwellenempfang wieder aufgenommen wurde, und die übrige 1./FmAbt 711 nach Bückeburg. Bereits Ende Mai 1957 verlegte aber die 1./FmAbt 711 schon wieder nach Göttingen.

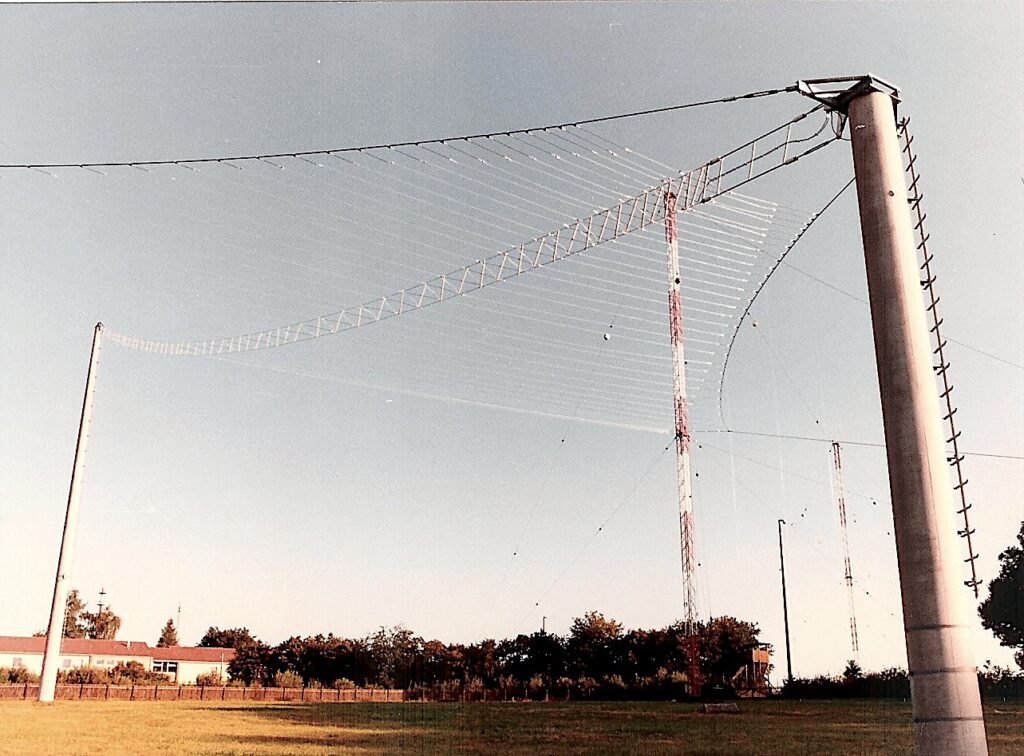

Anfang März war der erste HF-Peiler in Westerkappeln mit fünf Peilfunkern in Betrieb genommen worden und Anfang Mai 1957 hatte FmAbt 711 ihre erste Stärke- und Ausrüstungsnachweisung (STAN) erhalten, nach der sie sich mit einer Soll-Personalstärke von 51/559/490//1.100 + 54 Zivilpersonal neben Stab und Sanitätsstaffel in vier Fernmeldekompanien (A, B, C und D) sowie eine Fernmeldeauswertekompanie gliederte. Noch in Bückeburg wurde Mitte August 1957 die 2./FmAbt 711 aufgestellt, die jedoch bereits im September nach Osnabrück verlegte, wo ebenfalls im September 1957 die 4./FmAbt 711 in Osnabrück aufgestellt wurde, die sich als künftige Radar-Erfassungskompanie aus der 1./FmAbt 711 und den Erfassern der 5./FmAbt 711 rekrutierte, wodurch letztere eine reine Auswertekompanie wurde. Zum 1. Oktober 1957 wurde Fernmeldeabteilung 711 der neu geschaffenen Luftwaffengruppe Nord in Münster unterstellt.

Nachdem die bereits ab Juni 1957 durchgeführten Empfangsversuche im Raum Göttingen befriedigende Ergebnisse gezeigt hatten, wurde Ende November 1957 auf der nur wenige Kilometer entfernt gelegenen Mackenroder Spitze eine provisorische Empfangsstelle für die 1./FmAbt 711 aufgebaut. Wenig später trafen amerikanische Partner mit Gerätewagen ein, um mit der Radar-Beobachtungs-/EloAufkl-Ausbildung des künftigen deutschen Betriebspersonals zu beginnen. Ebenfalls im November 1957 begann die 2./FmAbt 711 mit der Verlegung von Osnabrück nach Hambühren, wo sie die bisher vom 14. Signal Regiment des britischen Heeres (Hauptstandort Wesendorf bei Gifhorn) genutzte Kurzwellenerfassungsanlage einschließlich der Heptagon-Rundumempfangsantennenanlage übernahm.